ウェブマガジン カムイミンタラ

1988年03月号/第25号 [特集] 小樽

1988年03月号/第25号 [特集] 小樽

北海道の暮らしを支える不凍給水栓 たゆまぬ研究開発から次代の文化が生まれる

不凍給水栓 小樽

北海道をはじめとする積雪地域の、冬の暮らしに欠かせない不凍給水栓。(株)光合金製作所(小樽市港町)は、この不凍給水栓のメー力ーとして、その開発・生産・販売一筋に歩んできました。地場の中小企業である(株)光合金製作所が、社内に「研究室」を設けたのは1964年(昭和39)でした。次代の暮らしをデザインする豊かな発想と膨大な基礎データの蓄積が、トップメーカーであり続けることの真の力を教えてくれます。

北国の、冬の暮らしの必需品・不凍給水栓

「今夜は冷えこみますので、水道凍結にご注意ください」

就寝前のひととき、テレビのテロップに促されて水道管の中の水をおとす作業は、北海道の冬の暮らしの一部となっています。水を抜くためのバルブ(弁)は、一般の家庭ではその頭10~15センチほど見えるだけですが、それに続く管全体の構造はそれほど単純なものではありません。

地上に出ているパイプの中の水を、一時的に地中の暖かい場所に位置する貯溜管に溜めておき、その貯溜水をノズルからの噴流を利用して給水のたびに吸いあげて繰り返し操作できるようにする―こうした貯溜式から始まる不凍給水栓とその関連商品を、40年間つくりつづけてきた会社があります。

(株)光合金製作所。

小樽駅を背にまっすぐ港に向かい、小樽港第1埠頭にさしかかる手前。古い、しかし重厚なたたずまいの倉庫群と隣り合わせに、(株)光合金製作所があります。

ツララの下がった木造本社屋と工場。資本金6600万円、従業員130人というこの地場の中小企業は、東北6県、長野県にも営業所を広げ、不凍給水栓のトップメーカーとして日本全国40%のシェアを誇っています。特許取得150件、出願中のものが80件。それは「製造」と「販売」だけではなく、事業内容に「開発」をうたい、早くから基礎研究に取り組んで、直接商品には結びつかない膨大なデータを積み重ねてきたからにほかなりません。

機械工業の伝統を持つ街の底力に支えられて

(株)光合金製作所は1947年(昭和22)、戦後の混乱で途絶えていた不凍給水栓をつくるため、故・井上良次さん(1908~1987)によって創業されました。

朝里工場全景

商都として殷賑(いんしん)をきわめた小樽は、同時に、高い機械工業技術が集約する、工業の街でもありました。1880年(明治13)、日本で3番目の鉄道が小樽―札幌間に開通しましたが、その時アメリカ人ジョセフ・クロフォードの指揮により集められた職人や技術者は300人とも言われています。蒸気機関車『義経』『弁慶』を組み立てて世界の最高技術を体得した腕は、自ら『大勝号』を生み出し、北海道各地に森林鉄道用機関車を走らせました。当時、鉄道に使われていた総合的な技術は、あらゆる形で応用されていくことになります。

創業者の井上良治さん。幅広い識見とエネルギッシュな活動で、北海道中小企業家同友会代表理事など、機械工業界や中小企業団体のなかでも大きな役割を果たしました。

日露戦争後、小樽は樺太貿易の基地となり、第一次世界大戦時には戦場と化したヨーロッパに代わり、世界の雑穀相場を牛耳(ぎゅうじ)ることになります。炭鉱機械や水産加工機械の製造、その補修と点検、ハガネの加工…。小さな町工場にも、それらをこなしていけるだけの技術が培われていたのです。さらに、第二次世界大戦になると、軍需工場に指定され、軍の強要で否応なく技術を磨く結果にもなりました。

井上良次さんが敗戦まで勤めた清水鉄工所も、そうした町工場の1つでした。(株)光合金製作所の不凍給水栓は、こうした街の工業技術の伝統と底力によって支えられ、誕生したともいえます。

戦後の石炭政策から炭鉱住宅が次々とつくられ、不凍給水栓の必要性は目の前にせまっていました。小型で水圧に耐える品質のよい鋳物をつくるため、焼き型の改良、炉の工夫、原材料の見直し―戦後の傷跡が色濃く残るなか、(株)光合金製作所は活動を開始します。

商品開発室は楽しくアカデミックに

不凍給水栓と私たちの歴史は、そう長いものではありません。

日本で2番め、横浜に次いで函館に水道が敷かれたのは1889年(明治22)でした。この時にはまた水抜栓の発想は見られず、パイプに藁(わら)を巻いて水の凍結を防いでいました。水抜栓、不凍給水栓が使われるようになったのは、1904年(明治37)日露戦争で大連にいた旭川第7師団が持ち帰ったものだろうといわれています。1909年(明治42)には「新田目式防寒共用栓」が特許を受けており、1911年(明治44)、小樽市に仮通水が行なわれた際には9種類の水抜栓が市の委員会の選定を受けています。

その後、「和田式」「佐野式」の2種類に限定されて以来、1950年(昭和25)(株)光合金製作所が「佐野氏」を改良した新しいタイプを発表するまで、水抜栓の技術は停滞の時期もありました。

(株)光合金製住所は、1964年(昭和39)北大衛生工学科の助手であった良次氏の長男・一郎さんを迎え「研究室」を設置しました。上下水道の整備、生活の電化、トイレの水洗化に伴い、課題は山積みになっていました。新しいニーズにこたえ、業界のトップを走らなくてはならない、それには「技術革新に遅れてはならない」と。

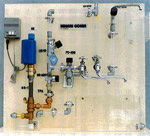

用途に合わせた様々なバルブが…

いま主流となっているIバルブ方式、カムハンドルタイプ、モーターを組み込んだワンタッチタイプ、不凍給水栓の構造にまったくなかったOリングの採用…。(株)光合金製作所の「研究室」は「商品開発室」と名称を変えながら次々と不凍給水栓の歴史を塗り替えてきました。鋳物から出るガスをオゾンで酸化・浄化する装置、水洗トイレと不凍給水栓を組み合わせる洗浄装置など、製造や製品の改良、開発もすすめられました。忙しい時ほど勉強しよう、苦しい時ほど考えよう―良次さんの教えはいつも社員の指針となり、第1次・第2次オイルショックといった企業のターニングポイントをたくましく乗り越えてきたのです。

(株)光台金製作所「商品開発室」は、本社屋の2階奥、雑然としたなかにも自由な雰囲気がにおい、理工系大学の研究室を思わせます。

「南の島に行きたい。きっと雪と寒さを恋しく思うから」と開発室長の北井一史さん。

スタッフは6人。机の上には、図面や書類、模型類といっしょに万葉集や推理小説、ギリシア神話が…。

「壁にぶつかると、ほんとうはどんな暮らしがしたいのだろう、どんな生活がいいんだろうと、まずそこから考えるわけです」現室長の北井一史さんは、温和な笑顔を見せます。

実験は、夏場が勝負だといいます。開発室から螺旋(らせん)階段を下ると、マイナス40℃になる冷凍実験室があります。

「子どもが大きくなった時にも使われている商品を作りたい」と長島洋一さん。

「冷やして、溶かして、冷やして、溶かして。何度もやって検査するんです。出たり入ったりしてるだけで、夏なんて具合いが悪くなっちゃって…」笑うのはスタッフの一人、長島洋一さんです。

たとえ実験的には成功しても、商品として日の目を見ない製品も数知れません。

「だから社長が知らないものも、ずいぶんストックしてるんですよ」

「いやいや、そう思っているのは開発室だけじゃないの?」ひさしぶりに開発室をのぞく井上一郎社長とスタッフの間に、ポンポンと明るい応酬が続きます。

’84小樽博覧会で人気を集めたバルブのロボット

「研究室をつくっても、まず3年は何もできないだろうと覚悟していました」と当時を振り返る井上社長。中小企業が研究室を持つことは例がなく、「研究室って何するとこだ?」という声のなか、売上の3%を研究費にあて、商品に結びつかない基礎データを黙々と積み重ねることは、語るほど易しいことではありません。膨大な失敗のデータ。「その重さがうちの大切なソフトだ」と井上社長は言い切ります。「リサーチ」とは「繰り返し探す」という意味だと、改めて教えられます。

そして、時には遊び心と柔軟な感受性から大きな成果が生まれることもあります。

’84小樽博覧会で人気を集めた美しい壁掛。スタッフの遊び心から楽しい作品が生まれます。

開発室の一行が、東北のある町に出張したその帰り道、ふと立ち寄ったスナックはその名も『ペカサス』、(株)光合金製作所にも同じ名前をもつバルブがあります。開花室の面々は小樽に帰ると、さっそく「ペガサス」ら数種のバルブを額に入れて、回りを美しいデサイン画で飾った壁掛をつくり、スナックに贈りました。その壁掛は話題になり、東北各地から申し込みが殺到。それが、各地で開かれる物産展の出品へと広がっていきます。

「想像してたことが図面になり、図面が形になっていくと一つうれしい。でもそれが実際に使われているのを見るのは、もっと大きなよろこびです」

水の面白さは無限だと、開発室のスタッフは教えてくれます。商品への深い愛情と開発に対する意気ごみが伝わってきます。

バルブトロニクスをめざして

(株)光合金製住所では、水抜栓と関連の水回りの電気制御装置とのシステムを「バルブトロニクス」と呼んでいます。エレクトロニクスで水をコントロールするだけでなく、水と親しみ、暮らしにうるおいを広げる、生活全体の改革をめざすシンボル・ワードなのです。

朝里工場(第二工場)ではコンピューター付き工作機械を導入、24時間体制に。

北欧諸国では高断熱で、かつ家全体を暖める暖房方式をとっているので、一般の家庭で不凍給水栓は使われていません。日本でも、最近は高断熱の住宅研究がすすみ、北方圏型住宅の考え方が少しずつ普及しています。それに伴い、毎日水を抜く必要がなくなっているのも、現実です。

数個所もある水抜栓を一個所に。水の状態が透けて見えるように。自動的に気温をキャッチして冷えこんだときは手を触れなくても自動的に水が抜けるように。ガラスの美しい水抜栓を…etc。無くてはならない設備から「快適財」へと、不凍給水栓の持つ意味も大きく変わりつつあります。

「もしかしたら、その製品は一度も使われないかもしれない。保険という考え方です。でもいざ使うときには確実に動かなければならない。その方が実は難しい」と。

現在ではオートマチックの水抜栓も技術的には可能になっています。水や電気、ガスがボタン一つでON、OFFになる技術は、難しいものではなくなっています。これを一般家庭に広げるためにも、エレクトロニクスや新素材の研究は欠かせません。

「昔、ICはワンチップ1万円もしました。しかしいまは、同じものだと50円です。当時、高いからといって研究をおこたっていたら、いまは利用できなかったかもしれません」と長島さん。セラミックス、記憶合金、超伝導などは「いつも頭のスミに置いている」といいます。

こうした開発室の動きに合わせて、朝里工場(第2工場)ではコンピューター制御装置の付いた工作機械を導入し、今年から24時間体制をとっています。どんな立ち上がり方をするのか予測できないのも、新しい商品の特徴です。工場側もあらゆる変化にも対応できる体制をとっておかなくてはなりません。

「会社よりまず小樽の街を知ってもらいたい」1978年(昭和53年)に社長に就任した井上一郎さん。

「工場も実験工場だと思っています。悪かったらやめよう、よかったら続けよう、コンピューターを使ったことのない人も使ってみよう、楽しい人が多い方が絶対いいんですから」と井上社長はあくまでも1つの試みだと語ります。

商品開発室と工場との連携、チャレンジ精神が、固定化しない剛と柔の姿勢のなかに、いきいきと感じられます。

不凍給水栓も永久不変ではない。だからこそ水や流体、低温についての知識や経験の蓄積は、必ず次につながるはずだ―こうした姿勢が、(株)光合金製作所の未来を示唆しています。

意欲のある元気な人間の集まりが街を活性化する

-40℃まで下げられる冷凍実験室。開発室とイヤホンで対話をしながら作業がすすめられます。

いま(株)光合金製作所には、IAI(国際インテリアアカデミー)の町田ひろ子校長から「学生にバルブのデザインをさせてほしい」との要請が入っています。大阪、東京に学園を持つIAIが、3校目の立地として選んだ小樽。机上の勉強だけではなく実際の商品のデザインを、北国の生活に欠かせない不凍給水栓で実践してみたいという着眼の面白さは、人の住む環境と歴史のなかからインテリアは生まれるという町田校長の哲学から生まれたものです。

「地元に密着した目を持った、意欲のある人間の集まりが活気を生んでいくんです。それは町づくりも、企業も同じです。学生さんの勉強の場、実践の場に、大いに活用してもらいたい」と、井上さんはIAIとの協力準備をすすめています。

地元の異業種企業が集まって交流し、互いの技術を学びあうオープンな姿勢のなかから、灯油タンク・口ーリーにとりつける「流動計空転防止装置」など生活に根ざした商品も誕生しています。また、道立工業試験場、北大、北海道工業大学との共同開発で、腐蝕しないセラミックス製不凍給水栓も可能になりつつあります。

その街のあらゆる技術を探り、次代を担う若い人に街の力を肌で感じてもらうこと、そして幅広い人脈とネットワークの中で相互に協力しあうこと。その姿勢のなかに、私たちは中小企業の可能性と、地場企業がすすむべき方向をみることができます。

地域の持つ真の実力を知り文化を育む情緒的な企業に

棟(とう)徹夫 北見工業大学名誉教授・小樽在住

地域の活性化、地場産業の発展をどうつくりあげるか。その道を見い出す上でも、土地の歴史、風土をよく知り、地域の持っている真の実力を知ることが大切です。町史や市史をひもとくと同時に、身近のお年寄りから生きた歴史を聞く、古い建物から学ぶなど勉強の方法はいろいろあります。

また逆に、いま行なわれている町おこしのイベントに参加して・行動する風のなかから町の持つよさを感じていく方法もあるでしょう。

地域の特質は、意外と「よそ者」が感じているものです。外来者の意見や批評を、地場の企業や観光がどう取り込んでいくかも鍵になります。特に転勤者の家族は、商品の流通に関して貴重な意見を持っています。北海道の中小企業にとっても最大の問題点である流通の突破口を、探るヒントがあるはずです。

中小企業が地域文化の担い手となり、活性化の推進力となること、地域の生活文化を含めて商売する方法、文化を提供しながら商売と結びつけていく方法は、人間的エモーション(情緒・感動)から生まれてきます。小樽は一時、街自体が「斜陽」を叫んでいました。それも年配の人たちが「斜陽」「斜陽」と言っていたように思います。いま小樽を「斜陽」と言う人はいません。何かある街、面白い街だという。地道に動き出している空気を若い人たちも感じています。それは地元中小企業の若い経営者たちが“小樽見直し論”を練りあげられてきたからなのです。彼らは自分の企業のことだけでなく、小樽全体の発展を大きなスタンスで考えています。(株)光合金製作所もそうした企業の1つです。ほんとうに小樽を愛している人たちだなと、感じますね。

北海道の中小企業は、時代に即応していかなくてはという危機感を強く持ちながらも、一方では「まだやっていけるゾ」という感覚が強く、会社の技術、経営方針、社員教育などの点検をおろそかにして、自分の会社を客観的に把握していないケースが多いと思われます。他社との交流で自社の主体性を確認し、多様なネットワークのなかで、勘と経験ではない個性を磨き、しかも共同の知恵を生み出していくことが、今後の中小企業のすすむ道として、役立つのではないでしょうか。