ウェブマガジン カムイミンタラ

1989年01月号/第30号 [特集] 十勝

1989年01月号/第30号 [特集] 十勝

素朴で、すなおな言葉で 自然と生活を 詩にうたいつづけて 十勝に児童文化の花を咲かせる

児童詩誌『サイロ』 十勝

おとなの暮らしの中では影をひそめてしまった言葉がすなおな子どもの心で語られるとき、さわやかな感動とともに心が洗われる思いがします。十勝のまちの子、平野の子が自然と生活の中で感じたことを書きつづった児童詩誌『サイロ』はいま30年、346号の誌齢を刻んできました。その歴史は、詩をつくる心でものを見、考え、表現することのよろこびを学んだ数多くの子どもたちを生み、そして親になり、また子へと受け継がれています。

紺碧の空、純白の雪景色につづく1本道をゆく

1959年(昭和34)の11月、帯広から約70キロ南へ下った、いまは廃線となった広尾線の豊似(とよに)駅にひとりの紳士が降りたちました。

冬とは思えないほどの上天気。一面の雪原から反射する光でまばゆい眼をいやしてくれるのは、透き通るように美しい日高連峰の山なみです。

目的の家まで何キロあるのか、どこまでも真っ直ぐにつづく1本道で人っこ1人通らない。こんなに静かなところがあるのか―ひたすら歩きつづけていると、道端の枯れかしわの林の中からガサガサと、一瞬、熊かと思うほどの黒い人影が現れました。「坂本直行さんのお宅はどこでしょうね」「この道を真っ直ぐ行って、突きあたりの丘のところを左に曲がって行くんだよ」

眼のさきの楽古(らっこ)岳から、紺碧の空に向かって雪煙が一筋、真っ直ぐ上っています。そのみごとさ。「その後も数多くの景勝地を見てきたが、ぼくの眼に焼き付くように残った景色は、これが1番」と、30年を経たいまも鮮明に語るのは帯広市・現六花亭製菓(株)の社長小田豊四郎さん(71)。『サイロ』の創刊を間近にひかえて、表紙を飾る絵の依頼にと十数キロの道程に足を運んだ時のことでした。

日高山系のふもとで開拓生活を送りながら山岳や北海道の風物を描きつづけている坂本さんは、当時、けっして豊かとはいえない開拓農家。初対面のあいさつもそこそこに部屋に通されると、自分でカンナをかけて敷いたかもしれない床板が、拭きに拭いてみごとに黒光りしています。「奥さんは、なんときれい好きな人なのだろう」

美濃半紙大のガラスのはいった窓の外には、トウモロコシが黄金色になって干してあり、それを小鳥がやって来てチュンチュンとついばんでいます。「なんと、のどかな光景だろうと思いましたね」と、小田さんは懐かしそうに話しつづけます。「そういう美しい仕事には、無償で参加させてもらいましょう」と坂本さん。

予期以上の好意で願いは聞き届けられ、温かい昼ごはんをごちそうになって帰る、それが小田さんと画家の故坂本さんの出会いでした。

先生

ぼくやだよ

先生の写真しか見れなくなるの

ぼくやだよ

先生と話せなくなるの

ぼくやだよ

サイロの詩で入選したのは

先生が詩が すきだったから

ぼくもすきになったんだ

あと二年

芽室小学校にいると言ったら

うれしくて とびはねるのに

先生ぼくのことわすれないでよ

ぼくも先生の あのわらったかお

わすれないから

先生ときどき

「けじめをつけなさい」っていうから

ちがう先生に注意されたら

先生のその言葉 思いだすからね

〈芽室町芽室小5年 江口 献 88年4月〉

牛がいて、豆やビートが豊かに実る十勝平野

日高山脈が目の前だ。

あのすばらしいのが剣山。

そこから生まれ育った大きな川。

十勝川は広い平野をこやしながら

ゆうゆうと流れる。

あの豊かな田畑は、ぼく達のおじいさんが開いたのだ。

機械もないのに 馬とくわで。

偉いなあ。つらかったろうな。

さあこんどはぼくの番だ。

うんと勉強して みんなで農業のまちをつくろう。

ビートも でん粉も ミルクも ハムも。

たくさんの工場のえんとつから

もくもくと出る煙は、生きている。

サイレンも クレーンも 光る川も。

町じゅうみんな 生きている。

美しい自然にかこまれて

みんなが明るくなかよく働く。ぼくの町。

〈清水町・松沢小6年 山下勝治〉

(左)薄皮饅頭 柏屋の店舗 (右下)店舗前にディスプレイされた『青い窓』

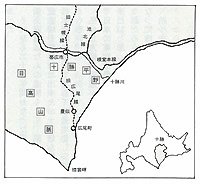

帯広市を中心に1市、16町、3村、36万人が暮らす十勝平野は、明治中期に『開墾のはじめは豚とひとつ鍋』の句で知られる依田勉三の率いる晩成杜によって開拓のくわが入れられ、多くの苦難を経て、いまではわが国を代表する大規模畑作地帯になりました。豆類、ビート、小麦、ジャガイモを収穫する一方、全道トップを誇る生乳生産をはじめとした畜産など食糧供給基地としての重要な役割を担っています。

広大な黒土に目の届くかぎりつづく作物のうね筋。その畑地を区画するかしわや落葉樹や白樺の防風林と、点在するサイロが十勝平野独特の風景をかもしだしています。

『青い窓』のなかの少女の詩に感動して

そんな十勝の歴史と風景を織リ込みながら菓子づくりにいそしむ小田さんのもとに、福馬県郡山市の同業者である本名善兵衛さん(現ン57)から児童詩誌『青い窓』の創刊号が送られてきました。1958年(昭和33)こどもの日のことです。ガリ版刷りの素朴な詩誌ですが、すなおな子どもの詩に画家橋本貢さんのカットが添えられ、盲目の詩人・佐藤浩さんの心が伝わってくるていねいな編集でした。「柏屋さん、もの好きなことを始めたな程度に思っていると、年が明けた2月号でひとりの少女の詩に脳天をたたきつけられるようなショックを受けました。なんてすなおで、かわいい詩なんだろう。十勝の子にもこんな道を開いてやれば、なにかのお役に立てるのでは、という気がしました」

4月、2人目の息子さんが小字校に入学し、担任の松田稔さんが家庭訪問に来ました。そこで『青い窓』の話をすると、「わたしもやりたいと思っていたところです」という話。そのころ、全国的にも古田足日(たるひ)、いぬいとみこらを中心に児童文学運動がたい頭し、一方では無着成恭の『山びこ学校』による生活つづり方運動が脚光を浴びはじめていました。そんななかで、十勝管内の若い国語数師のあいだで研究会がもたれており、小田さんの思いはにわかに具体化していったのです。

社会に役立ちたいという企業の文化活動に先べんを

現在でこそ“企業の文化化”がいわれ、多くの企業が社会への貢献を事業の一部として考えるようになってきましたが、当時は戦後の復興がようやく形をなし始めたばかりであり、経営の基盤固めが精いっぱいのころでした。池田内閣の所得倍増論による高度経済成長時代がスタートするのはその翌年からのことです。

しかし、小田さんには「なにか社会に役立つことをしたい」という思いがその以前から培われていました。

六花亭製菓の店内『サイロ』はここでも配られる

1955年(昭和30)ころ、クリスチャンでもあり、全国を回って経営指導をしていた新保民八氏がよく小田さんを訪ねて『商売は儲けるためだけにするのではなく、お客さんのよろこびを自分のよろこびとするような、少しでもみなさんのお役に立つような商売をしなければならない』と話していたといいます。

「お菓子を作ってみなさんに喜んで食べていただくのもよろこびだけれど、お菓子づくりから離れても、地域の人のお役に立つことがあればやらなければならないな、と思っていたところへ『青い窓』との出会いが重なったのです」「それも、すでに菓子店として経営の中心になる銘菓がそろっており、ほかの企業よりひと足先に余裕が持てたからできたのでしょうね」と、小田さんは語ります。

無電灯地区にも文化の灯を送ろう

編集スタッフは松田さんのほかに、草野尋匡(ひろまさ)さんや野田武美さんら8人の教師によって構成されました。「誌名のサイロは飼料を蓄え、発酵させて家畜を育てる施設。同じようにして十勝の子をはぐくむ、という思いをこめたもの。当時は、まだ電灯が引かれずにランプ生活をしている地区があり、そこにも文化の灯を送ろう、というのがわれわれの願いでした」と、野田さんは当時の若い教師たちの意気込みのほどを語ります。

「子どもたちの詩には手を加えず、できるだけたくさん載せる詩の広場にしようというのが編集方針でした」と草野さん。

その趣意文が管内約4百校の小中学校に送り届けられました。

思いもよらぬ反響と応募数に勇気づけられて

まず北教組が、そして北海道教育庁、北海道教育委員会が全面的に支援してくれました。「呼びかけはしたが、どれだけ集まるかという不安でいっぱいでした。しかし、あけてびっくり」(野田さん)、854編もの応募です。通常、掲載できる数は20編弱。こんどは選択に悩むことになりました。

「載せる子どもの詩が『サイロ』の性格を規定することとなり、同人にもそれぞれの思いがあるので一編選ぶのにも長時間の論争がつづきましたね」(草野さん)。

子どもが生活のなかから発する言葉を大切にした詩が選ぶ基準になりました。そして50編が選ばれ、1960年1月に創刊号は発行にこぎつけました。その経費は小田さんの会社で負担することにして、現在までつづいているのです。

素朴で、すなおな感性でものごとを直視する眼が

ふなのからだのように

ざらざらしています

これが

私のおかあさんの手です

こじきように

つぎだらけの

じゅばんやもんぺ

これがおかあさんのしたくです

その

がさがさしているまっくろい手が

私のシャツを

まっ白にあらってくれます

そのつぎだだらけの のらぎをきて

麦やいもをつくってくれます

〈士幌町下居辺小5年 寺口和子)

30年の歳月の移り変わりは、いまは着ることもまれな襦袢(じゅばん)やモンペがでてきます。

うちのにいちゃんは、

川崎の方へ働きに行った。

にいちゃんがいないと、

家の中がしーんとしている。

一回、川崎にいるにいちゃんから、

ばあちゃんあてに手紙がきた。

手紙を開けると、

千円札が一まいでてきた。

もじをよんでみると、

千円のおかねは、

ちょ金のあまりだそうだ。

ばあちゃんは、

それをよんで、

かげでないていた。

きっと

うれしかったのでしょう。

〈上士幌町北門小4年 遠藤 幹〉

これも、いまはこの地域からほとんど姿を消した出稼ぎを背景にした詩です。(以上3編は『子どもの詩はうったえる』=明治図書出版1968年刊=に再録されたものから)

その後、詩のなかにうたわれる生活や情景には、たしかに変化がみられます。経済優先や学歴偏重、情報化社会の汚染が子どもたちの心をむしばんでいないかという心配もあります。しかし、毎号の『サイロ』をみていると、いつに変わらぬ子ども心のやさしさと、キラキラ光っている子どもたちの感性がそんな心配を消してくれます。

さんすうの時間に

テスト8をやった

ぼんやり ぼんやりやって

たしかめないで出したら

先生が

「やった 亜矢 0てんだ」といった

わたしは まぬけだなと思いながら

テストをもらいに行ったら

「亜矢のたからものだ だいじにしな」

と先生がいった

うちにかえって

「お母さん 0てんとったよ」

といって テストを見せたら

お母さんは

「いやな子 じまんすることでないよ」

といった

テストは たからのはこに

しまっておいた

〈浦幌町厚内小2年 長谷川亜矢 88年〉

『サイロ』の詩が合唱曲や教科書に載って全国の子に

30年間のあゆみは、数々の輝かしい成果を生んできました。

創刊号を発行してから1年半後に日本作文の会全国文集コンクールに準入選したのを皮切りに、1966年(昭和41)にふなこしあき子さん(足寄町東小学校3年)の「青い空のような花」が川口晃氏の作曲によってNHK合唱コンクールの随意曲となり、全国の子どもたちに歌われました。また、1978年には小学校国語教科書に『サイロ』の詩2編が採用されました。

同人たちによる講演や交流活動も積極的にすすめてきました。「えんぴつとクレヨンの遠足」「山のてっぺん詩を書く集い」「動物園で詩と絵をかく集い」は毎年多くの子と親が参加し、学級訪問などでも十勝管内全域にわたる交流の輪を広げています。

そうした成果によって1964年(昭和39)には帯広市文化奨励賞を、68年には北海道文化奨励賞、そして83年に小田さんが帯広市文化賞を受賞しています。

この30年、きらきら光る子供たちの作品を発表しつづけてきました

現在、『サイロ』は企画運営を担当する11人の同人と、さらに現場の教師による12人の編集スタッフによって編集作業がすすめられています。みんな多忙な勤務のあとの“手弁当”作業。集まってくる3百編以上の作品を、一言一句もおろそかにせずに読み込むだけでも大変な作業です。やっと印刷工場に原稿を下ろしてホッとする間もなく、翌月の原稿が送られて来ます。しかし、みんな大好きな子どもたちのために頑張っています。30年のあいだには何人か故人になった人もいますが、前月からまた1人、若い先生がスタッフに加わりました。

『サイロ』に対する各校の協力は積極的です。ある小学校では特別活動に「サイロの時間」を設けたこともあるほど。そうして発行された『サイロ』は、学校や六花亭の店を通じて地域に配られていきます。

思い出と詩をつくる心は親となり、また子へ伝えて

『サイロ』に投稿する子は現在でも毎月300編は下ることはないので、これまでに20万人近くになるでしょうか。初期に投稿した子はすでに40歳代で、小・中学生を持つ親になっています。

帯広市内で家庭を持つ江本邦子さん(旧姓白木)は中学生と2人の小学生のおかあさん。小学6年の時に書いた詩が掲載された思い出をいまなお大切にし、その心は3人の子へも伝えられています。

「まだルンペンストーブをたいていた時代のことで、“火”という小さな詩でした。自然に出た気持ちをすなおに書いたら、とても褒めていただき『サイロ』にも載って、ほんとうにうれしかった。3人の子どもたちに読ませてやり、作文や日記を書くことをすすめましたら、いまだにつづけているようです」

江本さんが得たのは、詩を書く心だけではなかった。自分の内面のことを書いて褒められ、認められたよろこびは一生その人の心に残るものだということ。それを家庭教育のなかで生かしているとのことです。

坂本画伯と交した“継続する約束”を守って

毎年開かれる「動物園で詩と絵をかく集い」は楽しみな行事

「わたしは死ぬまで描きつづけるから、廃刊にしたらだめですよ」と小田さんにいった坂本さんは、82年に亡くなる2ヵ月前まで『サイロ』のために絵筆をとりました。その時の坂本さんは全身が震えて、あの力強いタッチの線がなかなか描けないのです。それでも小田さんとの約束を守り通しました。あれから数年、『サイロ』の表紙はいまも描きためてある坂本さんの絵で飾られています。

「私たちも相応の立場や年齢になって現場から離れていますが、これではだめと思います。六花亭さんも情熱を持ってスタッフを励ましてくれるので、もういちど初心に返って『サイロ』のために頑張ろうと話しあっているところです」顔を見交わす草野さんと野田さんの姿には、やはり裏方を支える人たちの情熱が今も燃えているのを感じます。

毎号の詩に心が洗われる思い 大人のためでもあった『青い窓』

本名善兵衛さん(左)と佐藤浩さん

(株)薄皮饅頭 柏屋店主 本名善兵衛さん

毎号送っていただく『サイロ』を読んでいると、北海道の風土に根ざした素晴らしい作品の多いことを感じます。

児童詩誌の先輩『青い窓』

『青い窓』も、昨年5月に創刊30周年を迎えました。その当時“東北のシカゴ”と不評をかっていた郡山で、佐藤浩さんをリーダーに幼なじみ4人が肩書きや利害を捨ててお付き合いする『ムシロの部屋』を私の店の倉庫につくったのです。「このままでは大変な街になってしまう。店のウインドーに子どもの広場を作っては」それが『青い窓』誕生の発端でした。

編集の方針は「よく見つめ、よく考え、ていねいに生きましょう」と呼びかけることです。編集のいっさいは佐藤浩さんと女性社員が学校の協力を得て。装丁は橋本貢さん、そしてウインドーは篠崎賢一さんが毎月子どもの誌でディスプレイしてくれます。

あたたかいこたつ

家のかぞくは五人

「五角のこたつならいいな」

と おねえさん

一番あとからはいる

かあちゃんは

私と同じ所

わたしはやっぱり

四角でもいい

私は、編集には口をはさまず、こんなかわいい子どもの詩を楽しみに読ませていただいているだけ。この30年間、毎月子どもによって心が洗われ、子どものためというより大人のための『青い窓』だったという気がします。

私の後を継ぐ息子もみずから同人になってくれました。その息子が孫にも必ず継続させるといっていますので、これで100年は大丈夫と思っています。