ウェブマガジン カムイミンタラ

1990年05月号/第38号 [特集] 札幌

1990年05月号/第38号 [特集] 札幌

若い頭脳が集まり高い技術力の蓄積によって 札幌の産業構造を変える大きなインパクトに

札幌のシステムハウス

いまやコンピューターは、産業においても日常生活においても欠くことのできないものになっています。その応用技術を切りひらくうえで大きな役割を果たしているのがソフトウェアハウス業とシステムハウス業です。札幌はそうした先端技術の集積地としてめざましい成長をつづけ、札幌の産業構造や労働環境づくりのうえで大きな変化を遂げようとしています。そこで、世界に進出する地場システムハウスのひとつとして高い評価を得ている(株)ビー・ユー・ジー=BUG(004札幌市厚別区厚別町下野幌31-33札幌テクノパーク内、電話011-807-6666番)の企画活動とその考え方から、先端技術産業に働く人たちの課題と心意気を聞いてみました。

野幌森林公園を背後にもつ札幌テクノパーク

地下鉄東西線の終点「新さっぽろ駅」から札幌市の東南部へ車で約5分、ポンノッポロ橋を渡ると真新しいオフィスが林立するのが、ソフトウェアハウスやシステムハウスなどベンチャー企業が集結する研究開発型工集団地「札幌テクノパーク」です。

四季折々に変化する天然林の豊かな野幌森林公園を背にして造成された約28ヘクタールの土地には、富士通や日本IBMなどの大手企業とデービーソフト(株)、札幌オフィスコンピュータ(株)などの地元中小ベンチャー企業37社が入居していますが、その東端の一角に、一昨年秋、新社屋を建てて業務を開始しているのが、産業用インテリジェントシステムやAI(人工頭脳)によるソフトウェアの研究開発をしている(株)ビー・ユー・ジー(資本金1億6500万円、社員数72人)です。

北海道の将来を担って成長著しい情報処理産業

札幌通産局の調べでは、北海道における情報処理産業の昨年度の売上高は約1400億円が見込まれ、一昨年23%と大幅に伸びた前年比を、この年も16%近く伸ばす高い成長をつづけています。しかし、売上高の87%程度は札幌圏で占められているのが北海道の特徴といえます。

このうち、ゲームソフトなどのソフトウェアハウス業が約806億円で57.5%を占め、システムハウス業は130億円で9.3%のシェアですが、産業の血液といわれるマイクロプロセッサー(CPU)を使って高度な応用技術を蓄積し、ハードとソフトの両方を開発するシステムハウスの存在価値は、情報処理産業の先端を切りひらくものとして大きな期待を担っています。

札幌で仕事がしたいと大学院在学中に会社を設立

道内システムハウスの草分けとなったのは、(株)ビー・ユー・ジーの代表取締役である服部裕之さん(32)と、同社取締役の木村真さん、村田利文さん、若生英雅さんの4人です。1977年(昭和52)、ともに北海道大学工学部3年に在学中、個人営業でシステムハウスをスタートさせたのです。

大学の研究室をそのまま持ち込んだような雰囲気の中でシステムエンジニアたちが働く

「その動機はひじょうに単純でした。ちょうどCPUが世に出てきたころで、ラジオやオーディオを作るのと同じように自分たちでコンピューターを作りたいと思ったのです。しかし、当時は部品が高かったので、それを買うためにアルバイトをしなければなりません。どうせバイトをするならコンピューターに関連する仕事を、それも4人で働げば4倍早くお金がたまるだろうと同級生に声をかけて始めたのです」と、当時の様子を服部さんは語ります。

そのころ、コンピューター関連商社が東京からコンピューターを持ち込んで売っていましたが、地場に合ったソフトを開発するところが少ないため、学生だった服部さんたちのところにも引き合いが多く、かなり効率のよいアルバイトがつづきました。

大学4年になると、当然、就職問題が持ち上がります。北大工学部の、しかも電子工学科の場合は、卒業生のほとんどが東京に就職していきます。服部さんたちの仲間も、東京に本社のある大手企業の工場見学に出かけて行きました。

しかし、一極集中化が過度に進み、過密化した東京で暮らすのはつらいな、という印象を強く抱いて、なんとか札幌で暮らす方法はないか考えたということです。

「いまのアルバイトもよい調子だし、これを商売にすることはできないだろうか」と、4人で話し合いました。しかし、すぐにスタートするには準備不足です。そこで「みんなで大学院に進み、その在学中に準備をしよう」と、意見がまとまりました。それが、学生エンジニアによるエンジニアのためのシステムハウスの誕生となったのです。みんな、20歳という若さでした。もちろん個人営業でのスタートでしたが、会社組織にしたのは1980年(昭和55)10月、2年間の大学院生活を修了する半年前のことでした。

社名のBUG(バグ)はコンピューターの“虫”のこと。何かの原因でプログラムのなかに生じる誤りや不良でコンピューターが機能しなくなるものですが、コンピューターが好きでたまらない学生たちのユーモアがこの社名に込められています。

元手のかからないのは、プログラムを書く仕事です。コンピューターをユーザーから借りてきて、その上にプログラムを書いてコンピューターごと返す、そんな下請仕事が中心でした。

そのころは、マイコン自体の信頼性が低く、ハードウェアのトラブルが少なくありませんでした。メーカーのコンピューターにソフトをのせても、システムとして納めた場合、トラブルが起きるとプログラマーの責任になります。「それなら、ハードごとつくったほうがいい」と、札幌では初めてのハードウェア製作にも進出したのです。

最初の仕事場は6畳と4・5畳のアパートでした。フスマを取り外した押し入れが机代わりです。

「昼間は大学に行き、夕方そこに集まって来て、夜中の2時、3時まで仕事をしました。まだ給料が払えないから、会社の費用で夕食を食べる、そんな生活でした」と服部さんは語り、「そんな状態のなかで、まだ混沌としたコンピューターの仕事を立ち上げていく無鉄砲さは、やはり若いからできたのでしょうね」と笑います。

高い技術力で開発した数々の独自製品

最初の大きな仕事となったのは、苫小牧市営交通バスターミナルの運行管理システムとソフトウェアの開発です。ターミナルのセンタービル中央指令室に置いたコンピューターにバスの運行ダイヤを記憶させ、センサーでバスの出入りをチェックし、行き先掲示板を作動させたり、運行を記録するというもので、バスの運行管理のシステムとしては全国でも初めてのものでした。

その後、ガソリンスタンド用の会計管理システム、コンピューター制御によるレザリウムシステム、コンピューターによる電気暖房システム、そして汎用コンピューターシステム「スタッフ」、商業用コンピューターシステムFAS、高速中解像度グラフィックス装置などを次々と世に送りだしていきました。

しかし、これらの開発で自信をつけたとはいえ、どちらかというとクライアントからの特注単品の請負仕事で、きついのです。そこで、もっと効率のよい仕事を取ろうと、東京にセールスに出かけました。そのとき、アメリカのマイクロソフト社が初心者用の会話型プログラミング言語「ベーシック」(現在はほとんどのパソコンの標準言語として採用されています)をつくって爆発的に普及しているという話を聞いたのです。しかも、パソコンブームの草分け的存布であるビル・ゲーツ社長(当時)は服部さんたちと年齢が1歳しか違わず、しかも大学院生時代にこの開発に成功したということで、大きな刺激を受けてきたようです。

この東京セールスでは直接商売にはなリませんでしたが、その後、ソニーの開発担当者がやって来て「こんど新しいパソコンを出すが、いっしょに開発しないか」というオファーが持ち込まれました。これが東京のクライアントと仕事をするきっかけになりました。しかも、これまでのように特注単品の仕事ではなく、大手メーカーと新製品を共同開発するのです。ソニーとの開発製品はビデオ機器との連動機能をもつマイコン『SMC-70』の周辺装置です。そこには(株)ビー・ユー・ジーがシステムソフトの開発にいち早く取り組んだ実績と、もっとも得意とする音声確認・音声合成の技術がいかんなく発揮され、システムハウスとしての評価を確立するものとなりました。1982年のことです。

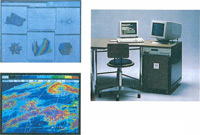

その翌年、気象衛星『ひまわり』から送られてくる北海道上空の雲の動きを、同社が製作した汎用コンピューター『スタッフ』を使って画像処理するシステムを開発しました。そのおかげで北海道の部分を拡大して細かな雲の動きを見ることができるようになり、いちだんときめ細かい道内の天気予報が得られるようになりました。

BUGがシステム開発した機器

同社がとくに力を注いでいるのは印刷分野のコンピューター化です。1983年、印刷業界にとっては画期的な、マイコンを利用したコンパクト・レイアウトスキャナーシステム『MPS』を大日本印刷と共同開発しました。カラー印刷をする場合、赤、青、黄、黒の4色に分解して4枚のフィルムを作ります。女性雑誌のように数多くのモデルやアイテム商品を掲載する場合など、1ページのグラビアに版下写真が数10枚におよぶこともあり、フィルムはさらにその4倍作ることになります。色校正がでた場合は1点ごとにフィルムを作り直さなければなりませんし、その版下をずれないように重ね合わせるにも熟達した技術が必要です。

このため、人件費やフィルム代の上昇、制作時間の浪費が悩みのタネでした。それを解決したのが、このシステムです。ネガを4色に分解して電気信号に変え、コンピューター内部で重ね合わせまでをいちどに処理して最終版下の形で出力されます。校正もディスプレイのブラウン管を見ながらできるので、どんなに混み入ったグラビアも4枚のフィルムで済みます、しかも、実務的なプログラムに限定されているため、外国製の10分の1という安い価格です。これはすでに国内で25%以上のシェアを獲得しており、さらに改良した『MPS2』を開発して量産体制に入っています。

そのほか、一般になじみ深いものでは砂川炭鉱の依頼で開発した地震観測システム、身体障害者のための音声タイプライターシステムなどのほか、パソコンで大型コンピューター並みの数式処理を可能にしたソフトやデータの高速処理ができる32ビットCPU(中央演算処理装置)ボードの開発も成功して販売しています。そして、いま、AI(人工頭脳)技術の開発研究に全力を注いでいます。

自社ブランドでの量産はせずOEM商品の開発に徹する

これらビー・ユー・ジーのめざましい開発製品も、そのほとんどが自社ブランドで販売するのではなく、OEM(相手先商標製品)販売に徹しています。

「資金で競争すれば、東京の力には歯がたちませんから、北海道では膨大な資金を必要とする自社ブランドの量産化は無理な気がしています。メーカーがうちの技術なり製品なりを買ってくださり、それをエンドユーザーに売る図式がうちにとってはもっとも素直な商売のあり方だと思っています。そうでなければ、うちはまったく異分野に出て行かなければなりません」と服部さんは語ります。

その服部さんも、海外進出には積極的です。1984年にインドネシアのメーカーと技術協力をおこない、中国へも販路を開きました。そして、1986年には初の海外拠点として西ドイツに駐在員事務所を開設し、ヨーロッパ進出の足がかりを固めました。

アメリカではポートランド市のソフトウェア会社と合弁事業に着手し、ユーゴスラビアの企業とも技術提携を実現しています。また、ことしから中国・藩陽市で進められる合弁会社設立にも参画していくなど、その躍進ぶりが注目されています。

知識労働者に優位な環境が整っている札幌

「札幌の強みは、自然環境や住環境に恵まれていることです。しかも、札幌圏に200万人の人口集積があるおかげで、文化的なインフラストラクチュア(生産や生活の基盤となる施設)がコンパクトにまとまっているため、人間が重要視される産業、とくに知識労働者に有効に作用する環境であることが札幌の優位性だと思います。それを端的に表しているのが、“札幌は女性に好かれる街”だということです。女性が好きな街には、若い男性も多く集まることになります。ぼくらの産業やデザインなどクリエーティブな産業では、若い人がどれだけ居ついてくれるかがキーワードになります」と、服部さんは強調します。

日本的労務管理を抱き合わせたフル・フレックスタイムを導入

先端企業が立ち並ぶ札幌テクノパーク

同社の現在の従業員は72人。平均年齢は約26歳です。その全従業員に、札幌の中小企業ではまだ数少ないフル・フレックスタイム(自由勤務時間制)を採用しています。朝8時半には出社している人もあれば、午前11時ごろ出勤して来る人もいます。それは、服部さんたち創業メンバーが管理社会に反発を感じたこともありますが、頭脳労働を勤務時間で管理するのは無意味だと考えるからです。

しかし、仕事の成果だけを評価することになれば、自分のポイントを良くすることだけに集中する個人主義の弊害を招きかねません。そこで、日本の伝統的な終身雇用制を抱き合わせるくふうをしているとのことです。

「日本の終身雇用制は、チームプレイを前提にしています。新入社員には、だんだん実力を発揮するように育つまでは、だれかが補佐しています。だれかが落ち込んでいるときに助けてやるのは、自分にとっても大切なことだと思えるような就業体系になっており、給与の面でも子どもができて教育費がかさむ年代に厚くなっている。そんな情意を抱き合わせた管理システムをつくろうと、あえて矛盾に挑戦しています」とのことです。

社屋の建設は創造性を重視した空間を生かして

食堂とリラックスルーム

「ぼくらの産業の生産性をどのようにして高めるかについては、基本的にはわかりません。ただ、ぼくらの経験からいうと、仕事に“のる”ことができるかどうかだと思います。そのために会社で何ができるかといえば、快適な空間のあるアトリウムを用意し、通勤時間を極力短縮してやること。そして、会社からの所得で自分の家を持ち、健康で幸福な家庭生活が営めるようにしてやることだと思います」と服部さんはいいます。

それを実現したのが『リンク』と名づけた札幌テクノパーク内の社屋です。2階のソフト開発室、3階のシステム開発室は吹き抜けになっており、ドアなどでの仕切りがありません。これは互いに顔を見ることができて、エンジニアが陥りがちな孤立感を防ぐための配慮だといいます。そのフロアーの中央には、彫刻家の故イサム・ノグチ氏の制作になる“つくばい”(茶室の庭に備える手洗い鉢)が清澄な水をたたえています。

机はパソコンのモニターとキーボードを置いてもさらに余裕を持たせ、コードも内部に収納する独自の設計になっています。地階には食堂と100インチプロジェクターをはじめとするAV機器が完備したリフレッシュルームがあり、その外には野外ステージにもなるテニスコート2面が造られているなど、服部さんたちのコンセプトを生かした社屋は、昨年「第2回日経ニューオフィス賞」で通産大臣賞を受賞しています。

どこででも働ける“夢“のシステムづくりが次のテーマ

道内のコンピューター関連企業は約350社。そこへ大手企業が進出し、金融、保険、流通など異分野からの参入もふえるため、人材の奪い合いはますます激しくなります。それに対応するためには、まず中央との給与格差の解消をはじめとした労働条件の改善が急務とされています。

「ぼくの次のテーマは、どこででも働けるような道具づくりです。在宅勤務でもいいし、スキー場や沖縄やハワイなどでリゾートを楽しみながら働く。いまは夢かもしれないが、夢を実現するのがぼくらのテーマです」と、服部さんは自社だけの問題ではない課題の解決を考えています。

もうひとつの課題は、プログラマーやシステムエンジニアの労働集約型から知識集約型への脱却だといいます。まだまだ開発技術が発達していないので、マンパワーに頼る部分が多いのです。

その状態から脱却する道は、ゆとりをもって技術水準を高め、エンジニア本来のあるべき科学の領域で、付加価値の高いオリジナル製品を開発していくことにあるということです。

その牽引車の役割を担おうとする同社の活躍は、今後も北海道の内外から期待を寄せられていくに違いありません。

高度技術産業の躍進に期待

北海道大学工学部教授 青木 由直

この10年ほど前まで、札幌の産業といえば観光やビールに代表される飲料、あるいは食品など一次産品を加工したものが中心で、高度技術産業といえるものはほとんどありませんでした。

そんななかで、服部君たちは学生でありながらマイクロコンピューターを素材にして製品を生みだす企業をおこし、それを追うかたちで先端産業にかかわるいろいろな企業が札幌に集積してくるようになりました。このことによって従来の札幌の産業構造を変え、情報産業として大きなものになりつつあります。最近はそれを裏づけるように日本を代表する大手企業の本社機構としての研究所が札幌圏に次々と進出してきており、札幌圏が日本の情報産業、先端産業の集積地になりつつあります。そうした環境をある程度作り上げたという点でも、服部君たちが与えたインパクトは大きいといえます。

札幌をはじめ、北海道には多くの人材を供給する教育機関があります。教育にはかなりの国家的投資を要しますが、これまでの流れでいえば、投資した学生のほとんどが首都圏に流出しています。北海道大学の工学部の場合は、卒業生の9割までが本州企業に就職していく。地元としてはかなりの損失だったといえます。

しかし、最近は道内に残る学生がふえてきつつあります。それは、高度技術を生かしてして働くことのできる企業が地元にふえてきたからにほかなりません。

日本の現在の実力からすれば、先端技術産業は国際的にも大きな役割を果たしていくにちがいありません。そんななかにあって、札幌が東京の札幌ではなく、日本の札幌として、優秀な学生を吸収し、産業構造の足腰を強め、基本的な社会基盤づくりに努めなければなりません。

もちろん、高度技術の集積ばかりでなく、それをとり巻くいろいろなものが変わっていく必要があります。たとえば、国際空港が整備される、データハイウェイといわれる通信綱が東京と結ばれて瞬時にデータが流れる、航空運賃がもっと安くなってバスと同じような感覚で利用できるなどのレベルアップが図られなければなりません。

そのためにも、札幌の先端産業にたずさわる人たちが、札幌の先端産業化とその環境づくりのリーダーとなってくれることに大きな期待を寄せています。