ウェブマガジン カムイミンタラ

1997年01月号/第78号 [特集] 小樽市

1997年01月号/第78号 [特集] 小樽市

ものを大切にする心が 先人の誇りある生き方を伝え 地域文化を育む

もったいない博物館

運河と石造倉庫群が港湾と商都の歴史を語る小樽市内で薬局を経営する、秋野治郎、惇子夫妻が長いあいだあたためてきた『もったいない博物館』(〒047-0014 小樽市住ノ江1丁目7-25 TEL:0134-27-4100)が、95年7月にオープンしました。建物は、かつてリンゴ倉庫にも使われていた石造倉庫です。そこに展示、収蔵されているのは、どこの家庭にもあった生活道具や衣類です。地域に密着して成り立つ地方の経済は、自らの足元に息づいているコミュニティー・カルチャーを耕し、育てることが付加価値となって活力を増していく。そのことに思いいたり、実践しているのが秋野さんの『街かど博物館』構想でもあります。

クオリティー・オブ・ライフをつらぬいた伯父の生涯

(北海道地図)

もったいない博物館は、古い時代から発達した街並にあるので、駐車場は備えておりません。

開館時間/10時~16時、休館日/日曜日

冬季休館/12月15日~3月31日

「つい先日、私の伯父が102歳の天寿を全うして逝去しました。その伯父にあてて、私は次のような弔電を打ちました」。

おじちゃん、ありがとう。

人を愛しつづける美しさ、

辛いことを受け入れるほんとうの勇気、

誇りを持ちつづける高潔さ、

だいじなことを伝えてくれて

ありがとう。

おじちゃんを支えてくれたおばちゃん、

みなさん、ありがとう。

「この伯父のことを、私たちの一族はまことに尊敬していて、みんなは、自分たちもかくありたいと思っていました。伯父の一生をみると、私はクオリティー・オブ・ライフ(質の良い生き方)というものを深く考えてみるのです」と、秋野治郎さん(48)は語りはじめます。

秋野治郎、惇子夫妻

「伯父の家の広い玄関には、松山藩に仕えていた先祖から伝わる槍が掛けてありました。小樽で製紙会社を創業した実業家の長男であり、幼稚舎からの慶応ボーイでした。オイルショックの影響で会社は倒産し、5人の優秀な子息の4人までを交通事故死や病死で失うなどの苦難に遭遇しました。事業の倒産に際しては“時、われに利あらず”と退き方を見定め、男がしなければならない義務と責任をきちっと果たして見苦しくなく、堂々たる態度をつらぬき通しました。子息たちの不幸に際しても粛々(しゅくしゅく)と受け入れ、伯母と手を携えてそれらの苦難を乗り越え、尊敬すべき生き方を見せてくれました。この博物館には、伯父のコレクションもたくさんありますが、伯父の生き方とその精神は、日常的に使っていた生活用具によって伝えられていることを強く感じます」。

絵柄が美しい刺子祝着(さしこいわいぎ)と刺子半纏(さしこはんてん)

伯父がフランス洋行で求めた子供服

夫人で館長である惇子さんは、その伯父の持ち物であった長襦袢(ながじゅばん)、その他の品々を示した後、いまにも“小公子”が着て駆けだして来るような可愛いビロードの子供服と革靴を指さして言います。

「これは伯父が初めて洋行したときに、フランスで買い求めたものだそうです。伯父の子どもに対する思いが込められた洋服です」と。

絞り木綿の刺子仕事着

次に、ひと針ひと針を丁寧に縫い込んだ刺子の仕事着を示しながら、

「これは主人の祖母が、伯父のもとへ嫁いでゆく娘、私たちには伯母にあたる人が、嫁ぎ先で一生懸命働いて、みんなに可愛がられるようにと持たせたものです。娘を嫁に出すときの母親の気持ちが、この刺子を通じて伝わってきます」と惇子館長は言います。

母性の強さとやさしさが築いた生活文化

炭火アイロンなどの生活用品

夜着

『もったいない博物館』には、子ども用の、さまざまな指の数の手袋、寒中に雪の中で造材その他の仕事にはめた「てっかえし」と呼ばれる労働用手袋、火熨斗(ひのし)・炭火アイロン・こて・針箱などの裁縫道具、雪下駄・櫛(くし)・かんざし・筥迫(はこせこ)(中流以上の女性が持つ紙入れ)などの装身具、伊万里などの陶器、カットガラスなど、かつてどこの家庭でも使っていた日用品が、いきいきとよみがえって展示されています。

とくに、目をひくのが衣類です。

展示物に込められた人びとの暮らし方を思って感慨深い入館者

展示物に込められた人びとの暮らし方を思って感慨深い入館者

「昔の人は、下着や裏地、半襟などの目立たないところに凝っていたのですね。これは祖父の羽織裏です。絵柄は七福神ですが、神様は6人しかいないのです。なぜだろう、もう1人はどこにいらっしゃるのかと前や後ろを探しましたが、やっと気づきました。7番目の福は、着ている本人があやかるものだったのです。また、商人たちは前へ前へと飛ぶトンボの柄を好んで着たようです。やはり、常に商売繁盛を願っていたのですね」。

襦袢や羽織裏には幽霊や雪女など女性の執念を扱ったものも多く、また刺子祝着や刺子半纏に見るような、竜や武者絵の目を見張る縫製美術品もあって、当時の旦那衆や漁場の網元たちの粋な思いが伝わってきます。

母のぬくもりが伝わる毛糸の手袋

懐かしい生活用具が並ぶ展示コーナー

しかし、館内の一つひとつの展示品を見ていくと、生活文化はやはり女性たちの思いによって築かれたことを再認識させられます。秋野家の祖母のように、嫁ぐ娘のために縫い与えた仕事着をはじめ、背縫いがない子どもの着物に、邪気の侵入を防ぐためにと“背守(せも)り”(背中に縫い目を)を入れたり、神話にあやかって子どもの健やかな成長を願う、土蜘蛛柄のチャンチャンコ(袖無し和服)もあります。また、花街で育ったという高齢の女性は、産まれてまもなくに生死を危ぶむ大病をしたとき、近所の芸者さんたちが大事にしていた端裂(はぎれ)を持ち寄って、いのちが助かりますようにと縫いあげ、病床にかけてくれたチャンチャンコを大切にしています。

「それは、自分のいのちを救ってくれたもので、それ以来大病をしたことがないとお守りにして保存してこられたものです。この館に寄贈してくださるつもりとのことですが、いまは手放せないと、いつも大切にそば近くに置いていらっしゃる人がおられます」と惇子さん。

縮緬(ちりめん)の上物(じょうもの)の子ども着があります。現在74歳のおばあさんの母が子どもの時に着ていたものだといいます。

「ある日、私の家で、おばあちゃんの代から使っていたティーカップの縁が欠けてしまいました。お客さまには出せないし、自分たちが使っても危ないので片付けてしまおうとしましたら、娘が“おばあちゃんの思い出”がなくなると言って泣きだしました。ああ、子どもたちには、物を通しておばあちゃんの存在や思い出が伝わっていたのだということを初めて知りました。ここに展示している物の一つひとつは、商人の心意気だったり、母から子への思いやりだったりして、懐かしい思い出、あるいは繁栄の時代のことなどをそれぞれに語りかけてくる存在感があります」と惇子さん。

館長の技能と感性でよみがえる物たち

懐かしい生活雑器が並んだテーブル(左)と古布が詰まったたんす

それらは、『もったいない博物館』の存在を知って寄贈されたものですが、所蔵品の多くは秋野さんが旧家やホテルの取り壊し、大型ゴミ廃棄物の中から収集した物が多く含まれています。それをクラフトとしてみごとにリフォームする才能が、惇子さんにはあるのです。

蔵の戸を利用したテーブル

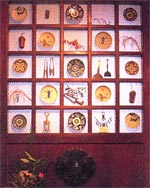

館長のアイディアが生かされた石倉内戸の展示棚

男物の襦袢を女性用のブラウスにリフォームし、ショール地で作ったハンドバッグと組み合わせてタウン着にもフォーマルウェアにもよみがえらせました。ボロのような小裂(こぎれ)でブローチを作っています。すり切れた帯地はソファーやピアノのカバーに変身させています。また、秋野さんが大量に入手してきた酒袋を1枚ずつきれいに洗い、パッチワークの材料にしています。

そのほか、蔵の戸や裁ち板を展示棚に変身させたりと、クリエーティヴな惇子さんのアイデアと美意識がふんだんに発揮されています。

「じつは、この博物館の世界は、主人の趣味なのですよ。私は、かつては日本独特の藍染めの世界など田舎臭いという感覚であまり評価していませんでした。私は、どちらかといえばアール・ヌーヴォーが好きで、初めてヨーロッパ旅行したときは、うわぁー、すてきと圧倒されてばかりいました。しかし、何日かたつうちに疲れてきたのです。建物を見ても、あちらの色彩感覚に対しても、なにか自分にはしっくりこないと思うようになっていきました。そして、日本に帰って藍の染め付け皿を見たときは、とても新鮮で―。ああ、こんなにもすばらしい色だったんだと気づいたのです」と惇子さんは言います。

ヨーロッパの子どもが瞳を光らせたもの

その後、惇子さんがニュージーランドを訪れて、ホームステイしたときのことです。

「その家庭には古い辞書が1冊あって、これはおばあさんの代から使っているものだと自慢そうに話し、私の寝る部屋に置いてあげるねと言うのです。初めはピンときませんでしたが、帰国してみて、ああ、あの国では代々伝わっているものがあるということがその家庭のアイデンティティーであり、誇りなのだと知りました。日本では、まだまだその家に代々伝わるものがあるはずなのに、それを煩わしいことと思って、捨ててしまう文化をまん延させようとしています。ああ、あの国の人たちとは根本的なところで違った考えをしていることに気づき、日本的なものの良さを見直すようになりました」と、ふり返ります。

一方、秋野さんも、25歳の時にヨーロッパに渡り、しばらくオスロに滞在しました。

「ヨーロッパの国々はどうしてこんなに落ち着いた生活をしているのだろう。オスロにはスキー博物館がありますし、そのほかの村にも小さなコミュニティー・ミュージアムがあり、それをみんなが誇りにしています。入ってみると、特別なものはないのですが“これはお父さんが履いていたスキーだ”“これはおじいさんが考えだした”というものが展示のメインになっています。あなたたちはいい暮らし方をしているね、あなたのお父さんはよいものを残した人なんだね、と近くにいた子どもに話しかけると、その子の目がキラリと光りました。それに対して、当時の日本は列島改造のさなかです。古い建物はみんな壊し、その内部にあるいろいろな生活用具はぜんぶ捨てて、新しいものに買い替えていこうとする時代でした。それだけに、彼らはどうしてこんなものを大切にするのだろう。なぜ、あんなにも落ち着いた驍轤オをしているのだろう、と不思議に思いました」と、ふり返ります。

そのころ、小樽の近代産業遺産である運河を埋め立てて道路開発を積極的に進めようとする計画が持ち上がり、それに反対する市民の保存運動が活動を始めていました。

「自分の住んでいる郷土が観光地になるとは、いったい何なんだろう。当時の日本の観光地といわれるところは、残念ながら、人間としての低俗な出会いしか得られないような場所が多いのを思うと、わが郷土は絶対にそのような不幸な出会いをする場にはしたくない。ヨーロッパの子どもたちが瞳を輝かせてまで誇りに思うもの。それは、自分たちの持っている文化を人びとに認めてもらい、そのことで尊敬が得られることではないのか、と思いあたったのです。では、何を伝え知らせればよいか。どのようにすれば、そのまちに住む人と観光に訪れる人びとが尊敬しあえる関係をつくることができるだろうか。新しい産業を起こすこともいいが、それは容易なことではない。するとコミュニティー・カルチャー、その地域の暮らし方を知ってもらうことがよいのではないか。私たちの父母や、祖母はこの地で、このように暮らしてきた。それを私たちが引き継ぎ、発展させながら生きている姿を見てもらえばよい。つまり、このまちの文化を保存し、伝承し、自分たちはこのようなものを大切だと思っているのだという主張を添えてお見せする機会をつくり、ふれあいの場をつくっていく。小樽をそんな土地にしたいと思いました」と、秋野さんは言います。

秋野さんは、小樽運河の保存運動に参加するとともに、85年には市内入船町に『秋野スキー博物館』を開設しました。

石造倉庫を活用した「もったいない博物館」

石造倉庫を活用した「もったいない博物館」

それにつづく『もったいない博物館』は、小樽の歴史と生活を伝えたいとする秋野さん夫妻の思いが込められて命名、開設されたものです。古くから発展した小樽の街並みに、ひっそりとたたずんでいる『もったいない博物館』は、けっしてたくさんの人が押しかけることを期待していません。来訪者には抹茶とお菓子が出され、こじんまりとした館内で、ゆっくりとした会話を楽しめる雰囲気があります。最近は、入船十字街薬局のショーウインドにも『薬局ミニ博物館』をつくりました。将来は“ぬくもり”をテーマにした『あったか博物館』(仮称)の開設をめざし、目下、資料収集中。

「自分たちの範囲では、小さな博物館をもっと10軒くらいもつくりたいと思っているのですよ。幸い、私の思いに響感し、協力しあえる伴侶がいますので、これは私と妻のライフワークにしていこうと思っています」と夢を広げています。

古いものを愛しむだけでなく生き方を学び、提案する場に

「ふと、自分はいま、どうしてここに生きているのだろうと考えたときに、若い世代の人には、父と母の顔しか見えないのではないだろうか。その父母にも父と母がおり、自分にとってその祖父母にもまた父母がいるという、そんな長い歴史の中に自分が存在するのだと実感させることなど、次の世代に何を伝えていくかという目標と使命感が、いま私たちには最も欠けていることかもしれません」と秋野さんも語ります。

「もったいない博物館は、単に昔のものを飾るのではなく、人の生き方そのものを学び、考える場でありたいと思います。ですから、なにも古いものだけを飾るのではなく、いま現在を生きる姿を問いかけ、提案する場であってもいいのではないかと考えています」。

秋野さんは、たとえば、こんな提案もします。1人の母親が子どものためにその成長に合わせて編み与えた手袋をテーマにした博物館があってもいいのではないかと。母親が子どものために手袋を編んでやる思いや行為は、どの国の母親も同じです。しかし、その風土によって違いや共通なものがあるかもしれません。

では、小樽より寒い稚内ではどんな手袋を編んでいるのだろうか。稚内よりもさらに寒いサハリンでは、あるいはシベリア、アラスカではどうか。また逆に、小樽よりも南の青森、秋田地方の人はどうか。佐渡島では、能登半島、山陰、隠岐(おき)、対馬、さらに韓国、北朝鮮、旧満州、モンゴル、ロシア、北欧諸国ではどうかと展開していくと、それはすばらしい博物館になるというのです。

たしかに、手袋ひとつにも原住民の知恵をもらっていたり、新しい工夫が生かされていることでしょう。

また、100年くらいの近現代をベースにすると、あるときは戦いがあり、あるときは平和な繁栄の時期があった。そのときに母たちはどのような思いで、どんな手袋を子どもたちに与えたかを知ることができるかもしれません。そのことによって、各国の母たちが理解しあい、交流しあうようになれば、さらにすばらしいことだと、秋野さんは強調します。

共感し、響きあえる出会いのある『街かど博物館』を

「私は、小樽の街そのものが、博物館になればいいと思っています。幸いなことに、小樽には3代、4代とつづく商家や事業所がたくさんあります。2代もつづけば立派に地域文化を担っています。そんな店先の一角にコーナーを設ければ、個性豊かな『街かど博物館』がつくれます。そんな博物館が街なかのバス停ごとに50軒も、それ以上もあったら、街並みを歩くだけでもわくわくするにちがいありません。

小樽の観光地はゼロメートル地帯の水際沿いに発達しており、観光客の動態もそれに沿って流れています。しかし、小樽は坂の多いまちです。その景観を楽しんでもらうためにも、もっと縦に歩いてもらうように工夫したいものです。それも1人、2人、3人という単位で。自分たちの気に入った場所をゆっくりと楽しんでいく、同じ感受性で響きあえる友を、遠くからも得ることができるかもしれません。小樽は、そんな出会いが生まれるまちでありたい思っています」と秋野さん。

小樽には、まちの規模にするときわめて大きな店の出店がすすめられています。そういったことにどのように対応していくかは、小樽のこれまでの商店や商店街、そして市民が抱えている課題です。

「それを克服できるのは、その商店街に売るべきものがあること、後継者がいること、魂があり、伝えるものがあることだと思っています。小樽には山の幸、海の幸にめぐまれた商品を提供できる店がたくさんあります。このことはたいへんな財産であり、資源なのです。平日の昼間、小樽を訪れる客は車で1時間半圏内の女性が非常に多いのです。すると、東は岩見沢市、西は倶知安町、南は千歳市付近まで200数10万人の商圏を持つことになります。この人びとに提供する小樽文化的なものが共感され、価値を認められることによって、生き残ることができる商店街の1つになりうると思います。」と秋野さんは語っています

運河保存運動の心を具現して下さったことに感謝

元・小樽運河を守る会会長 小樽再生フォーラム顧問 峰山 富美さん(83)

私は、1973年から10年余りにわたって小樽運河保存運動に取り組んできました。

この運動のねらいは。開発優先ではなく、人間を大切にする街づくりをすすめようとするものでした。

運河は、小樽の心臓です。そこから、このまちの繁栄の鼓動が小樽市内に広がっていったのです。その運河は、当時、たしかにその役割を終えていました。しかし、用を果たし終えたのだから、運河は埋めてしまおうという、そんな使い捨ての考え方を反省し、改めなければならないと思いました。まちというものは、過去、現在、未来にわたる時の流れの中で、過去の人たちの働き、暮らしの営みが現在に息づき、未来に受け継がれる場なのです。ですから、運河保存運動は、歴史的遺産としての運河そのものを残すとともに、歴史的文化を継承する心を守り育てることを目標としていました。

秋野さんご夫婦が開設された『もったいない博物館』は、まさに先人が日々の暮らしの中で使ってきた古いものの生命(いのち)を愛(いとお)しみ、長く大切に受け継いでいこうとしています。館内に展示されている古い日用品の数々は、かつてどこの家の押入れにも、物置の棚にも残っていたものであることにも共感を覚えます。そこには、おじいちゃん、おばあちゃんの生き方や、わが子や孫たちに注いでくれた愛情あふれる日々が思い出されて、懐かしさに心が満たされます。また、古いものに愛着を感じ、心を寄せ、大切に保存し伝承しようとしている秋野夫妻の心にも感動させられます。

秋野さんは、かつて運河保存運動に参加してくれました。その秋野さんが、博物館を通じて、たとえばお母さんが毎日の暮らしの中で物を大切にする心を子どもに教えていく―、そんな優しさから生活文化は育つものだということを気づかせてくれる“無言の教育の場”を提供してくださいました。それと同時に、私が運河保存運動で目標にしたものを、さりげなく具現化してくださっていることに感謝しています。