ウェブマガジン カムイミンタラ

2007年03月号/ウェブマガジン第14号 (通巻134号) [特集]

2007年03月号/ウェブマガジン第14号 (通巻134号) [特集]

これからの日本の座標軸 ―憲法九条二項と人間の力―

品川正治氏の札幌講演(北海道革新懇2007年新春のつどい)

品川正治さんは1924年(大正13)に兵庫県で生まれ、現在82歳です。青年期の第三高等学校在学中に中国へ出兵し、戦場を体験。いまも体の中に弾丸が突き刺さったままといいます。

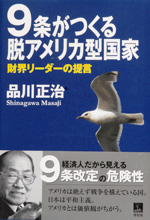

復員して東京大学法学部を卒業後は、戦後日本の経済界で数々の要職を務める一方、これまで財界人として日本の政治・経済に積極的な発言を続けてきました。現在も日本興亜損害保険(旧・日本火災)相談役、経済同友会終身幹事、財団法人国際開発センター会長の重責を担いながらご活躍です。最近では、著作や講演をとおして「日本国憲法の大切さ」や「平和憲法をもつ国の経済のあり方」を訴えるなど、その発言の対象・年齢層の幅を広げて精力的に活動されています。

日本国憲法施行60周年を迎えることし1月27日、北海道革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす北海道の会)の2007年 新春のつどいが札幌で開かれ、品川正治さんの記念講演が実現しました。

主催した北海道革新懇では、「安倍新政権は5年内に憲法を変えたいと公言し、いま憲法問題が重大な局面を迎えている。この重大問題を多くのみなさんと学び、考える機会が必要と考えた」と、この講演の企画意図を語ります。

当日の会場は老若男女さまざまな職業・年齢層の聴講者でいっぱいになり、立ち見が出るほど。講演後のサイン会にも長い行列ができました。

[→今号の資料一覧]

戦争体験ほど さまざまな体験はない

品川正治(しながわ まさじ)さんの

プロフィール

1924年(大正13年)兵庫県生まれ。

東京大学法学部卒業。

日本興亜損害保険(旧日本火災)社長・会長を経て現在相談役。

経済同友会副代表幹事・専務理事を経て現在終身幹事。

現職、財団法人国際開発センター会長。

品川正治でございます。私は1924年、大正13年の生まれでございます。名実ともに戦中派の男でございます。ただ私の場合は、戦中派と申しましても、おそらく年齢的には前線に送られた最後の部隊だったと考えてもよいと思います。そのあとはもう船がなくて、戦地には送れない、本土防衛というかたちになった。その境目の時代の人間でございます。

みなさんは、戦争体験をもっている年代の人は、同じような意識なり価値観なりをもっていると想像されていると思います。それは当然とも思うのですが、本当は全然違うのです。戦争体験ほど、さまざまな体験はないのです。

これは空襲という問題ひとつを考えてもおわかりだと思います。空襲を受けた都市の住民は、その恐ろしさはみな一緒です。しかし、空襲によって家が焼かれた、両親が亡くなった、きょうだいを失ったという方と、幸いにも家が助かった、家族のなかにケガ人もなかったという方では、同じような空襲の苦しみや恐ろしさを受けても、その体験というのは違います。戦争体験ほどさまざまな体験はないと申しあげたのは、そういうことです。戦争体験というのは、一人ひとり全然違うのです。

私は中国で戦闘し、負傷もしました。みなさんのご両親、あるいはご自身が中国へ行かれたという方が、この会場にも多数いらっしゃると思います。しかしたとえば、南太平洋のニューギニアとか、フィリピン中部のレイテ、あるいはビルマ(現在のミャンマー)との国境に近いインド北東部のインパールのようなところでは、それこそ7割は飢え死にでした。敵の弾に当たって亡くなったのではないのです。

そういう経験を持っておられる方の前では、私はこうだ、ああだと、自分の戦争体験を言うことはできません。

北海道革新懇代表世話人の若山俊六さんは、「日本をふたたび戦争をする国にしてはならない、憲法をもっと広く深く国民の暮らしと政治に生かしていかなければならない」と語ります

また、硫黄島とか沖縄、あるいは北マリアナ諸島のサイパンのように、玉砕以外の道はないとわかっている戦闘のあり方、これも私は経験しておりません。思うところ、たいへんな苦痛の連続だったろうという想像はつきます。しかし、玉砕しかないという状況のなかでも戦わされた戦闘体験の前では、私の戦闘体験なんていうのは、俺はこうだったというかたちでお話しすることさえできないのです。

逆に、中国では100万人の日本陸軍がおりました。そのうちの9割は占領軍としていたわけです。みなさんもご承知のように、戦後、日本はアメリカ軍に占領されておりました。いたるところに米軍がいました。それと同じようなかたちで、日本の軍隊の9割が中国の各地に駐屯していたわけです。日本軍100万のうちの90万でも、あの広い中国大陸ですから実際は十分でなかったと思いますが、そういう状態でした。

「1月の防衛庁から防衛省への昇格は決定的に問題ですね」と語る北海道憲法改悪反対運動推進センターの事務局長・大地巖(おおち いわお)さん

しかし私の場合はまったくの戦闘軍でございました。一度も占領行政とか占領軍扱いを受けたことはございません。明けても暮れても戦闘部隊だったわけです。

おかげでというのは変ですが、私の軍隊経験では、野間宏さんや五味川純平さんがよく書いておられるような、いわゆる軍のいじめはまったく経験しておりません。戦闘部隊であり、毎日戦闘している部隊としては、上官が兵隊を殴ることなんて逆にできません。兵隊のほうが完全武装しているわけです。しかもその晩、戦闘になるかもしれない。

私自身は擲弾筒(てきだんとう)兵でした。12発の手榴弾は離したことがございません。その意味で、中国の戦闘部隊だったというのが私の戦争経験であります。そして、その戦闘軍と占領軍とでは、経験はやはりまったく違うのです。

私は去年、北京で、ここに日本軍の支那派遣軍総司令部をおいてあったという場所を見せられました。私は復員するときにやっと上等兵になったくらいで、まったくの兵隊でしたから、そんな陸軍支那派遣軍総司令部にはまったく縁が遠かったわけですが、その跡を見せられたときにつくづく思いました。空襲を一度も受けていない、食糧難も一度も経験していない、それが総司令部の当然のあり方だったと。

そんな総司令部と毎日のように戦闘している部隊との経験では、戦争体験は当然まったく違います。何度も申し上げますが、戦争体験という恐ろしさはみな一緒でも、その現実の姿はかなり違っているのです。

全員泣いた「日本国憲法草案」

●北海道革新懇

昨年2006年に結成25周年を迎えた全国革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす全国の会)は、1981年(昭和56年)、「国民が主人公の行政をつくる」を展望して3つの「共同目標」をかかげ、この目標で一致する多くの個人・団体が、理想・信条・立場の違いをこえて連帯、結成されました。その3つの「共同目標」とは、

(1)日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本をめざす。

(2)日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本をめざす。

(3)日米安保条約をなくし、非核、非同盟、中立の平和な日本をめざす。

現在その組織構成は、全国革新懇と、北海道革新懇をはじめとする47都道府県革新懇、それに全国に589の地域革新懇、156の職場革新懇、4つの青年革新懇、さらに連帯する6,020の地域・職場・分野別「九条の会」(2007年1月31日現在)など草の根のように広がり、「安保」「憲法」「沖縄」「暮らし」「農業」「民主主義」など、まさに平和と国民の人権にかかわるあらゆる問題についての活動を展開しています。

*北海道革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす北海道の会)事務所

〒060-0042

札幌市中央区南大通西12丁目4 斉藤ビル2F

TEL 011-252-6315

もうひとつ、実際にその場にいた人でないと、なかなかわからないことがあります。

私は終戦を7月27日に知っておりました。というのは、無線などで知ったのではなく、7月27日から軍のお金が通用しなくなったのです。何かあったということだけははっきりわかりました。内地では終戦は8月15日といわれていますが、円がいっさい通用しない、私はそういうことから7月27日に日本が負けたのではないかと気がつきました。

また逆に、武装解除をされたのは、8月15日の終戦から程遠い11月でした。それまでは戦争をさせられていたわけです。これもみなさんには理解しにくいことかもしれません。

8月15日以降の日本の陸軍は、もう陸軍ではなかったのです。陸軍省はなくなっており、厚生省が所管していたわけですね。

そういう中で、実際に武装解除を受けたのは11月でした。それまで国共内戦(中国における国民党と共産党との戦い)に巻き込まれてしまっていたのです。国府軍に使われた日本軍と、共産軍のために使われた日本軍というかたちになっていたのです。これも長いこと歴史上は伏せられておりました。しかし現実はそういう姿でした。

私たちは武装解除を受けたあとは、河南(ホーナン)省の鄭州(チョンチョウ)の郊外に、多いときは5000名、少ないときでも3000名の旧日本軍が俘虜収容所というかたちで暮らしておりました。直接、中国軍の人と対決するようなことはほとんどありませんでした。大集団ですから、そんなことはなかなかされなくて、軍隊の内部の軍人ばかりが同じ収容所で同じ飯を食って、という生活をしておりました。

そこで大論争が起こりました。日本は当時「終戦」という言葉を使ったのです。それに対し「けしからん、負けたんじゃないか。なぜ潔く負けたと言わないんだ」、そういう声が参謀将校など主に将校を中心に起こったのです。それはなまやさしいものではなくて、その人たちはみな指を切って血書のかたちで政府に弾劾書を送る運動を始めました。

ところが私たち戦闘部隊では、「何を言うか。『終戦』で結構だ。『敗戦』と呼べないことぐらいわかってるじゃないか。『臣民の道』だとか、あるいは『戦陣訓』で『神国日本不滅』だと教えてきた政府が、『敗戦』と呼べないことぐらいわかってる。しかし、われわれは『終戦』で結構だ。二度と戦争をしない国になるんだ。それしか生きていく道はないじゃないか」、そういう運動のほうが圧倒的な力をもちました。

「敗戦」と呼び、「国力を回復すれば恥をそそぐ」、そんな生き方はもうわれわれはできない。どの面(ツラ)下げて中国の人に顔を合わせることができるのか。あんなひどいことをしたではないか。二度と戦争をしないことこそ、われわれがこれからの生きていく道ではないか。こういう「敗戦派」と「終戦派」で大乱闘さえ起こり、血の雨も降りました。

しかし翌年5月に、私たちの部隊は山口県の仙崎という港に上陸することになりました。上陸の前夜だったと思いますが、日本の復員兵全員に「目を通すように」と、民家からかき集めたであろうと思われるよれよれの新聞が配られました。

それは「日本国憲法草案が発表された。その草案の内容は必ず目を通して内地に帰れよ」、そういう趣旨で配られたのです。私の場合は毎日新聞だったと思います。

その憲法草案を読みましたときに、今の前文(※1)、九条一項、二項(※2)が、現在のとおり書かれていました。全員泣きました。「よくもこんなに思い切った憲法をつくれたな。これでこそ死んだ戦友の犠牲も無駄じゃなかった。これでこそアジアの国として日本がやっていける道だ」。みなは憲法にそこまで書いているとは予想していなかったのです。

戦争を起こすのも人間、止めるのも人間

私は東大の法学部です。国際法的な意味、あるいは他国の憲法に関して、決して無知識ではございませんでした。よもやあそこまで書くとは私たちも思っていませんでした。よく書いてくれた。これでわれわれは生きていける。それが私の憲法に関する基本姿勢です。

また、さきほど紹介されましたように、私たちは旧制高校の学生でした。今でいう大学教養学部です。当然、思想形成期に入っておりました。決して無条件に「日本国は正しい」というふうには思っておりませんでした。本当に正しいのかどうか、国家は理性的に行動しているのかどうか、ヘーゲルやカントを必死になって読みました。

国が起こした戦争のなかで、どう生きていくのが正しいのか。どう死ぬのが正しいのか。全体と個はどんな関係にあるのか。それが私の学生時代の四六時中離れない問題でした。「あと2年すれば必ず兵隊になり、必ず死ぬんだ」というつもりで、必死になって勉強していたわけです。

ところが、私たちは戦地で初めて、その問題の出し方は間違っていると気がつきました。国家が起こした戦争、そのなかで国民がどう生きていくべきかをわれわれはずうっとたずねていたのですが、「戦争を起こすのも人間、しかしそれを許さないで、止めることができるのも人間ではないか。天災ではない。なぜそれに気がつかなかったのか」。

それが、私が戦争で得た基本的な姿勢です。

これはその後、政治や経済、外交、そういうものを見る目に関しても私の基本的な座標軸になっております。「市場が決める」「市場にまかせれば大丈夫だ」とか、私は経済においてもそういう考え方はとれません。人間がやる経済ではないか。誰が誰のためにしているのかを見分けられないで、いったいそれで経済人なのか。それが私の経済を見る目でもあるわけです。

新春のつどいの第一部では、新芸能集団乱拍子による勇壮な村場流太鼓、江別弦楽アンサンブルによる美しい室内楽など文化行事を楽しみました。

札幌損保九条の会他によるコーラスでは「憲法九条五月晴れ」の合唱も。

しかしさきほど言いましたように、私たちの戦闘部隊を中心にして、あの日本国憲法九条二項の「国の交戦権は認めない」というあの言葉には、本当に泣きました。「二度と戦争をしない国の国民になった」というのが、私たちのそのときのしびれるような感激だったわけです。

ところが、ここから話はむずかしくなります。あのとき毎日新聞には国民の8割を超える人が九条二項に賛成しているというアンケート結果が載っておりましたが、その状況のなかで日本の支配政党といわれる政党は、一度もそういう決意をしたことがないのです。二度と戦争をしない国にしようと思ったことがないのです。

「国民があれだけ賛同しているのだから、憲法を変えることは非常にむずかしい」。しかし「普通の国になりたい。九条二項を廃止したい」という気持ちは、いまの自民党の立党のときの趣旨から書いているわけです。同志を集め、あの党をつくるときから書いているわけです。

日本は戦後60年間、このようなよじれをもったままきています。このように国民世論と支配権力とがこれだけはっきり対決してきた国は、世界史的にもちょっとめずらしいと思うのです。

しかしこの支配政党は、あれだけ国民が賛同しているのだから憲法は改正でないけれども、解釈改憲というかたちのなかで自衛隊をつくり、有事立法をつくり、特別措置法をつくり、ガイドラインも論議し、ついにイラクにまで自衛隊を出してしまいました。

その意味であの九条二項の旗は、誰がどう言おうとボロボロになってしまっています。もうこれ以上はやぶれないというほどボロボロになっている、そう申しても過言ではないと思います。

しかし国民はまだ旗竿を放しません。いかにボロボロであろうと、あの旗竿は放さないというのが国民の姿勢なのです。それをいま「放せ」と言ってきているのが、この憲法問題です。

私としては、さきほど申し上げたあの戦争の惨禍を通して、犠牲を通して、九条にあれだけ思いをかけた人間として、これはぜったいに許すことはできません。その気持ちは今後いつまでも持ちつづけていきたいと思います。というよりも、みなさんにも絶対に旗竿は放さないという誓いをお願いしたいのです。

九条二項は、21世紀の理念

憲法問題にはもうひとつ、むずかしい問題があります。それは、日本のあの憲法は「正義の戦争も認めない」という理念だということです。とにかく戦争と名がつくものはいっさい認めないというのが、日本の憲法の理念なのです。これは現在の世界ではまったく通じません。

フランスの場合を考えればおわかりのように、「平和主義」は軽蔑用語となっています。ミュンヘンで1938年、フランスの首相ダラディエとイギリスの首相チェンバレンがヒットラーと妥協したために、あのヒットラーを図に乗らせて世界大戦になった、というのが一般的な解釈です。しかし、もっと脈々と伝わっている考え方は、「いまのフランスの栄光は、レジスタンスの力による」という信念を持ちつづけております。ドゴール将軍以下のレジスタンスが対独抵抗を命懸けでたたかったために、現在のフランスの栄光があるんだ。そういうふうに考えています。

ましてやお隣の中国の現在の政権の正統性というのは、抗日救国戦争を中国共産党の指導の下に国民党をも巻き込んで闘い抜き、それに勝利した。それが現在の中国の正統性の根拠だ。そういうふうに考えているわけです。またそのとおりだと思います。

そういう国に向かって「正義の戦争もありません」という論議が通るか通らないか。これは、お考えになればすぐにわかる問題でしょう。

会場には老若男女さまざまな分野・職業の人たちがつめかけた

―写真提供 北海道革新懇―

そうすると、あの九条二項の理念は、突拍子もない理念なのでしょうか。私はそうは思っておりません。

20世紀は「戦争の世紀」といわれました。第一次大戦もあり、第二次大戦もありました。しかし、これからの21世紀、われわれの課題はいったい何か。これはやはり、世界から貧困をなくし、疫病をなくするためには、戦争が最大の敵になることは、誰が考えてもわかることです。

その意味で「正義の戦争も認めない」という日本の憲法のこの旗を日本人が降ろしてしまったら、それこそ世界からこの理念は消えてしまうのです。九条二項は本来は21世紀の理念なのです。世界の宝になるような理念なのです。しかし現実にはなかなか容易ではないですね。

日本はなぜ平和憲法を持てたのか

では、なぜ日本だけがそういう理念を持てたのか。ひとつは、偶然にも日本国憲法をつくるときに軍がなかったということがあります。

さきほど言いましたように、数百万の陸海軍を太平洋地域から東南アジアにいたるまで展開していたあの軍は、敗戦直後、厚生省の所管だったわけです。国際法的には軍ではないのです。厚生省の復員局があの数百万の軍を管理していた。そういう意味で、軍はありませんでした。

世界中でいますぐ日本国憲法のような憲法をつくれといっても、どの国にも軍があるわけですし、どこの国でも軍産複合体、つまり軍需産業があるわけです。それをいきなり平和憲法をつくれと言っても、できない。日本はそのとき軍がなかったということがひとつあるのです。

もうひとつは、日本国だけが原爆の被害を受けた国だいうことです。核の恐ろしさを知った国なのです。

いまの国連といわれる存在は、原爆以前の1945年6月に結成され、国連軍という表示も、あるいは内容、活動形態もそこでみな決まったのです。そのあと核が起こったのです。そういう意味では、もしこの日本の九条二項のような理念に対して国際法的に考えると、たしかに日本の理念は偶然の産物かもしれない。

しかし、たとえば「国連軍というのは核武装をしてもいいんですか」という質問ひとつ出ただけで、現在の国際法は大混乱します。イエスとも言えません。ノーとも言えません。しかも世界は、特に北半球は核を持っている地域に覆われているわけです。そうすると、「核を持っていない地域の問題だけを処理するんですか」ということになるわけです。そんなことは国連としては絶対に言えません。

アメリカのいまの論理は、核の威力で核の開発をする国を押さえつけるという論理です。21世紀のどこまでそんな奇妙な論理が通用するのか。「俺は持ってもいい。お前はいけない」、そんな論理でいったいいつまでいけるのか。当然そういう問題は論理的に破綻をきたします。国連軍も破綻をきたします。

小沢一郎さんは「軍をつくっても国連軍に入るなら国際貢献だ」と言っています。私は反対です。国連軍そのものが、そういう国際法的に極めて不安定な立場に立っているわけです。けっきょく力のある国の言うとおりにやっていくかたちにしかならなくなってしまう。なぜそれに従うのが国際貢献なのか。私は決してそういうふうには思いません。

これは決して望まないことですが、仮に誰か管理者のミステークであっても、あれだけ地球上にたくさんある核で、どこか先進国の大都会で広島や長崎のような問題を起こした場合、その国の世論はいったいどうなるでしょうか。戦争はもう絶対にできない、すべきではない、そういう方向に変わっていく可能性は十分あります。

そうしますと、世界がこれから選ばないといけない道を、すでに目の前にある日本の九条は示しているんだということになるわけです。その意味で、この旗を手放したら、地球上からその理念が消えてしまうのだ、とご理解ねがいたいのです。

ですから私は、この九条二項をそれこそ命懸けで守りたい。それがこれからの世界の行き方だと思っております。

戦争は価値観をまったく転倒させる

ただ、私の憲法論なり戦争論は、たしかに戦争体験に裏付けられております。いまや戦争というものをまったく知らない世代の方がこの国の大部分になっております。その方たちに向かって戦争体験を物語ることも大事な仕事なのですが、本当の意味で戦争というものをどう考えたらよいのかを、やはり私たちの世代としてはきっちり話をしないといけないだろうと思います。

私は戦争に関し、三つの基本的な考え方をもっております。

一つは、戦争は価値観をまったく転倒させてしまうということです。どういうことかというと、自由とか人権というのは人類がつくりあげてきた一つの大きな価値観です。しかし戦争となれば、「勝つため」が最高の価値になってしまうのです。自由とか人権の問題を論議しようとしても、「それは勝ってからの話だ」となるわけです。もっとも価値が高いはずの命、敵の命はもちろん、国民の命も犠牲にして勝つのです。勝つためにはそれも犠牲にするというこの価値観の転倒の恐ろしさは、戦争とはどういうものかを考えるうえで基本的な大きな指標です。

二つ目の指標は、戦争はすべてを動員するということです。もちろん勝つためです。これは単に戦力とか労働力の動員だけにとどまりません。学問も動員します。医学や生理学、生物学、物理学、化学という自然科学的なもの。戦争ごとに大量殺戮兵器ができるのは当然なのです。

また、そういうサイエンス以外にも人文科学、社会科学、とくに歴史学を動員します。日本の例では「神国日本」という歴史観がありますが、これに逆らう理論はあの戦争中まったく公表することはできませんでした。

もっとわかりやすく言うなら、世界のなかであのゲーテを生み、カントを生み、ヘーゲルを生み、ベートーベンを生んだきわめて知性的な民族であるゲルマン民族、ドイツ人が、人種史観というもののために、あのホロコーストまで起こしてしまっているのです。国民が反対したけれどもやったのではなく、「民族の浄化」と称して国民も協力してやってしまったのです。世界でもっとも理性的であり知性的であるというその民族でさえ、戦争というものの場合にはそういう状態になっていく。精神的な動員の結果、そうなってしまったのです。

三つ目の指標は、戦争になれば、すべての権力が戦争を指導する部門に移ってしまうのです。避けがたい現状です。

どういうことかというと、現在、立法・司法・行政の三権分立はみなさんにとって当たり前の国のあり方だと考えておられると思います。またどの国もそうでしょう。ところが戦争になれば、戦争を指導する部門が権力の中枢に入ってしまう。権力というのは戦争に勝つために配置替えが完全におこなわれてしまうわけです。これが戦争です。

私は戦争というものをそういうふうにとらえております。また、若い方々にたいしては、そういう角度でお話しするのです。

日米は価値観を共有しているか

ここで最大の問題がございます。アメリカは戦争している国です。日本は戦争を絶対にしないという憲法をもっている国です。その日米が価値観を共有しているというのが現在の日本の指導層全員を覆っている考え方です。まったく価値観が違う国であるのに「価値観を共有している」という。小泉さんなんかに至っては、「アメリカの国益は日本の国益だ」と、そこまで言いました。

この「日米の価値観が一緒だ」という考え方に全マスコミもとらわれてしまっている。経済界はもちろん、政界も、すべてが「日米の価値観は一緒だ」というかたちで問題を提起してしまう。アメリカを批判する場合も「価値観は一緒だけれども、やり過ぎだ」という言い方です。国民が混乱するのは当たり前です。しかし価値観がいちばん違う。世界で唯一原爆を落とされた国と、世界で唯一原爆を落とした国の価値観が一緒だと言ってしまって、それで政治ができるのか、経済ができるのか。

ただ、私は全部まとめてマスコミという言葉を使いましたが、たとえば沖縄では使えません。沖縄の「琉球新報」「沖縄タイムス」は、さすがに「日米の価値観が一緒だ」という感覚でものは書いておりません。広島、長崎の場合も同じです。

いま述べたことは東京の論理なのです。世界一の経済大国と、世界一のケタはずれの軍事力をもっている国との関係をどうするかという、その一点に引っかかってしまって、「価値観を共有している」という言葉を使うほうが改革派であり、理性派であるというような姿勢を取ってしまっているのです。これで日本はいま大混乱しているわけです。

市場原理主義がもたらしたもの

ここで少しいまの経済の問題に触れてみたいと思います。

一つは市場原理主義が非常に強く出ていることです。市場原理主義が本当の資本主義だという感覚でいわれています。それは資本家のための資本主義です。どうしてそれが本当の資本主義なのか。

成長の分け前は国民で分ける、これがどうして間違いなのか。それがどうしてゆがめられた資本主義なのか。成長の結果は国民が分けるという国のどこがいけないのか。なぜそれをはっきり言えないのか。

これは「日米が価値観を共有している」というそれに一歩近づくために、「真性の資本主義はアングロサクソン型の資本主義なんだ。日本型は修正資本主義だ」という言い方で、向こうに近づけば近づくほど正しいと言われているわけです。それはまったく大きな間違いです。

日本の修正資本主義は、世界二位の経済規模を築き上げました。これは戦後50年間の日本のあり方だったわけです。それが、つい5、6年前から、それを否定するのが正しいというような雰囲気になってしまった。「すべてを市場にまかせよう」、そういう格好になってしまった。

前総理の小泉さんは、わかりやすく言えば、極めて信念が強い人だった。しかし哲学はゼロだった。それから政治の裏の裏まで知っておられた。しかし政策はゼロだった。政策は全部、竹中さん以下に丸投げされました。その竹中さんは、それこそフリードマンの弟子であり、市場原理主義者であり、「日米の価値観が一緒だ」という立場の代表でした。そういうかたちで、市場原理主義が経済財政諮問会議の基本方針となったのです。「骨太の方針」からすべてにそれを貫いてきたわけです。

ただ、竹中さん自身も百も承知だろうと思いますが、資本という言葉は、いまやアダム・スミスの時代の資本と労働の関係でもなく、資本は企業を起こすために必要なものというものでもなくなっています。利益を追いかける武器になってしまっている。

必要な資本に対してはデリバティブだとかファンドだとかいうかたちで、大きく言う人は、たとえば事業のために必要な資本と世界で動いているお金とは、1対40、40倍のお金が動いているんだというふうに言います。OECDなんかはそういうふうに言っております。それはぜんぶ利益を求めていっているのです。お金が商品になっているのです。その資本の市場で経営が正しいか正しくないか、その会社の価値はどのぐらいあるかをぜんぶ決定するというのが、いまの資本の、原理主義の、というよりも市場経済のあり方なのです。

私もかつて企業を経営していたことがありますが、株価の高下に一喜一憂してなんか経営できるものではないのです。

ところがいまの経営者はそれを余儀なくされている。非常につらいだろうと思います。リストラをした会社のほうが株価が上がる。それを露骨に見せられる。そういう状態におかれてしまっているわけです。

市場原理主義とはそういうものだとお考えねがいたい。

もうひとつ私が近年の市場原理主義に対して憤りさえ覚えるのは、福祉とか教育とか環境問題でさえ市場にまかせようとしていることです。

これは先ほど申し上げた「戦争を起こすのも人間ならば、それをくい止めるのも人間」という言葉と同様に、福祉、環境、教育といったものは、人間の努力なのです。市場がそういうものを決める力なんかあるはずはない。またそうあってはいけないのです。

私はこれにはまったく警告以上の憤りを感じます。人間の努力をどう考えているんだ。まずそれを言いたいわけです。

それから、よく言われる規制緩和ですが、日本は戦争中あれだけの総動員法をやってきたわけですから、規制が多いのは当然です。それを少なくしようという最初の発想は、必ずしも間違っていないと思います。

品川さんの熱い思いが会場に響きわたって…

―写真提供 北海道革新懇―

しかし決定的に間違い出したのは、「改革なければ成長なし」と言い出したことです。成長を目的として規制改革を始めた。ということは大企業のための規制改革を始めたわけです。これでは中小企業、地方の企業はやっていきようがないのです。大企業がもっと自由に力を発揮したいというための規制緩和になってしまっている。現在もそれが進行中です。

これは、誰のための規制改革かということを、もういっぺんはっきり問わないといけない問題だと思うのです。

「大きな政府」論の間違い

もうひとつ、「大きな政府から小さな政府へ」とか、「官から民へ」というスローガンが現在の経済政策の中でよく言われています。これも私ははっきり間違いだと思います。

日本は大きな政府ではありません。たとえば社会福祉に関する政府の支出は、他の先進国と比べて最低をアメリカと争っている政府です。

私は外務省に関係もしております。外務省はイタリア並みに外国公館の数をもち、外交官をもとうとすれば、あと1000人増やさないと足りません。フランス並みにしようと思ったら、2倍必要です。決して大きな政府ではないのです。

では、何が大きいのか。借金は世界一です。借金が世界一大きな政府なのです。しかし誰のために誰から借りているのか。それはバブルが崩壊したときに、企業を救ってやるために個人の家計部門から借りている金です。それが世界一なのです。

小渕さんが言われました。「俺は世界一の借金王だ」。そのとおりです。個人の家計部門が、企業社会がバブルで崩れても、日本の場合はまだ1000兆円という金をもっておりました。というのは日本は企業社会と市民社会とが完全に乖離していたからなのです。企業社会はつぶれかけたのです。それを救うために個人の家計部門から借りられるだけ借りました。それは直接、個人が国債をもっているという意味ではないです。銀行に個人が預けている金は、ほとんど国債にいっている。また日銀が何百兆円という国債をもっているわけです。それが現実です。

それを「大きな政府から小さな政府へ」という。「官僚の給与が高いから、人数が多いから」という問題にすり替えてしまっているのです。

きのうの安倍総理の国会冒頭の施政方針演説でも、歳出に関して徹底的に削減する。とくに公務員の給与問題に関してはカットをするというかっこうで、目をそっちに向けさせていっているわけです。それを減らしたぐらいで何百兆円という借金が減るはずはないのです。

ところが、こんどの安倍さんは成長という政策に絞ってしまっているのです。周りの閣僚とブレーンも、いかにして経済成長するかに絞ってしまっている。そして財政に関しては、歳出の問題をやはり「大きな政府から小さな政府へ」という問題に絞っている。

しかし安倍さんは、きわめて本気で成長政策にすべてをかけようとしているわけです。誰のためなのか。そのかたちにみな引っかかってしまっている。そして教育基本法(※3)をあのように改正して無理に通しました。国のかたちを変えようとしているのです。そこのところは、私が非常に懸念する問題でございます。

平和憲法をもっている国の経済はどうあるべきか

しかし考えていただきたいのですが、成長というものに関して、もしみなさんがたが「もったいない」という言葉を使い出せば、経済成長率なんていうのは下がることは当たり前です。与党はあの教育基本法を無理に通しました。それでは、学校で「もったいない」ということを教えたら国策に反するのか、と私は言いたいのです。われわれの教育というのは、家庭の教育はまず両親から「もったいない」という言葉を教わったのです。

もう日本ほどの先進国、経済規模をもっている国とすれば、次に出てくる問題は、「もったいない」という声が出てくる可能性はきわめて強いのです。またそうあるべきだと思います。それは成長と真っ正面から対立する言葉になるのです。需要が減ってなおかつ生産が増えるなんていうことになれば、例のバブルとまったく同じかっこうになるわけです。

平和憲法をもっているからといって安心はできないのです。平和憲法をもっている国の経済はどうあるべきか、教育はどうあるべきか、というふうに考えていただかないといけないのです。

〔pickupを読む⇒〕

発行:2006年10月25日

(株)新日本出版社

定価:本体2,400円(税別)

人のために経済はある

教育基本法のもとに生まれた

新制中学第一期生を教えた著者が、

43年後から再び彼らに語った12回の講義録をまとめ、

いま初めて世に問う!

―表紙帯より―

それには経済は成長ばかりを追ってはいけないのです。それがもっともふさわしい考え方です。ですから、成長を追うということと憲法を改正するということは、同じイデオロギーなのです。

私は財界に身を置いている人間です。しかし、財界で仕事をする場合に、平和憲法をもっている日本の経済はどうあるべきかが、ずうっと私の基本問題だったわけです。何を無視しても成長を追う、それはやってはいけないことです。「経済は人間に従属するものだ。そうあらねばならないんだ」。そういう考えでずうっと続けてきたわけです。

しかし最近、ここまできてしまったら、いよいよもう黙っちゃおれないというのが、いまの私の感じでございます。

そうはいっても、そんなにむずかしいことではありません。さきほど言ったとおりです。非常にむずかしい論理を使って経済学者はいろいろ言いますが、「もったいない、と言っちゃいけないんですか」という一言で、あの論理は崩れてしまうのです。「もったいない、ということを家庭で教えてはいけないんですか。学校で教えちゃいけないんですか」。それに対してどう答えてくれるか。

国民の出番がきた

たしかにアメリカが主導しているグローバリズムは、ものすごい強い力をもっております。内容が正しいのではなく、力をもっているのです。歯向かうことは容易ではないというかたちになっています。

あのグローバリゼーションを支えるのは、武力でもあるのです。その意味では決して容易なものではないでしょう。

私はさきほど戦争の三つの指標のなかで、「戦争はすべてを動員する」と言いました。グローバリゼーションあるいはグローバリズムは、いまや経済用語ではありません。アメリカの「戦略用語」です。アメリカが自国にとって不利になることを日本にやれということは絶対あり得ません。100%「戦略用語」なのです。それに乗ってはだめなのです。

もう一つ動員されてはいけないことに、軍事同盟の問題があります。アメリカがどうしても日米軍事同盟のかたちにしたいのは当たり前です。大西洋ではイギリスとは完全な軍事同盟です。太平洋では日米安全保障条約があるが、それをなぜ日米軍事同盟にできないのか。これがアメリカの日本に対する姿勢です。

しかし、九条二項があるためにできないのです。

では「それを変えてくれ」とアメリカの政府当局者は露骨にそういう言葉を使っています。それができるまでは、自衛隊と米軍の一体化を論議してくれ、あるいは集団自衛権を論議してくれ、そういうかたちになっているわけです。与党はいまそれに乗ろうとしているわけです。

講演後は品川さんの著書を求める聴講者の長い列ができ、サイン会ではたくさんの人から握手を求められました

―写真提供 北海道革新懇―

しかし、事は憲法です。憲法の場合は、どんなかたちにしろ、国民投票をおこなわざるを得ない。一人一票の表決をせざるを得ないのです。ここで国民が九条二項を廃止することを「ノー」と答えたら、いままでの支配政党の政治文脈はぜんぶ否定されたことになる。日本とアジアとの関係も変わってしまいます。ということは日米関係が変わるということです。日本国民が「ノー」と言えば、そうなるのです。

私はかつて外交官だけの集まりに出たことがあります。元駐米大使の方もおられました。「外交の力でいまの日米関係は変えられますか」と、外交官に伺いました。「もう国民の出番なんだ。国民しか変えられない。われわれがいかに努力しても変えられるものじゃない。国民の出番がきたんだ」。外交官自身がそうおっしゃいました。

そのとおりです。これほど日本の国民の出番が大きくなったのは、世界史では例を見ないと思います。アメリカの政策の基本、もちろん日本の政策の基本、未来、それがすべて国民の肩にかかってきた。しかも日本は、国民主権を明確に謳っている国です。

〔pickupを読む⇒〕

発行:2006年7月10日

(株)新日本出版社

定価:本体1,600円(税別)

日本人の力と良心を示すべき時が来た!

憲法九条は手放さない!

―表紙帯より―

※品川さんは著作活動を通して「日本国憲法の大切さ」と「平和憲法をもつ国の経済のあり方」を広く訴えています。

ぜひお読みください。

さきほど私は戦争に関する見解を申しあげました。「戦争を起こすのも人間ならば、それを止め、ゆるさないのも人間だ」。「お前はどちらだ」。もし戦争を起こせる国になるなら、国民がそれを認めたことになるのです。誰かがやったなんていうことはゆるされない。日本は明確に国民主権なのです。

さきほど言いましたように、事は憲法です。「そう簡単には国民は旗を放さない」。私はそれを信じて、信じて、信じつづけて、みなさんにお願いしているわけです。

きょうはかなりの時間をちょうだいしましたが、いまの時代を考えるときに、やはり「国民の出番」という言葉だけはみなさんにぜひ確認していただきたい。「誰かのせいだ」、「小沢がやったんだ」とか「安倍にやられたんだ」とか、そんなことは言わないでほしい。「俺が止める」というふうに、みなさんが自信をもっていただきたいと思います。